Свойства ювелирных камней - самоцветов

Характеристика самоцветов выражается перечислением их свойств: физических, химических, декоративных и т.д. Ювелиры в работе сталкиваются с самоцветами уже обработанными и гораздо реже (как любители) в породе. Поэтому, изучая характеристику камней, имеет смысл в большей степени учитывать те свойства, которые можно проверить на ограненном (а иногда и закрепленном в оправу) камне, и те, которые могут отрицательно повлиять на камень в работе.

Твердость — сопротивление царапанию.

Твердость минералов принято определять по шкале Мооса. Шкала Мооса представляет собой сравнительный набор минералов различной твердости, где за максимальную единицу принята твердость алмаза.

Шкала твердости Мооса (единицы твердости от 1 до 10): эталонный материал Х сравнительная характеристика

1 Тальк Х Скоблится ногтем

2 Гипс Х Царапается ногтем

3 Кальцит Х Царапается медной монетой

4 Флюорит Х Легко царапается ножом

5 Апатит Х С трудом царапается ножом

6 Ортоклаз Х Царапается напильником

7 Кварц Х Царапает оконное стекло

8 Топаз Х Легко царапает кварц

9 Корунд Х Легко царапает топаз

10 Алмаз Х Не царапается ничем (легко царапает корунд)

Твердость испытуемого камня проверяется царапанием его эталонными «карандашами твердости». Эталонный карандаш представляет собой минерал, вмонтированный в металлическую ручку с номером, соответствующим твердости. Полный набор карандашей обеспечивает проверку на твердость любого минерала. Стандартные карандаши твердости предназначены для необработанных камней и не годятся для ювелиров, так как ювелирная работа ведется с обработанным камнем. Для этой цели нужно иметь карандаш с обломком минерала на конце не более 2,5 мм в сечении. Проверка на твердость ограненного камня проводится лишь в тех случаях, когда другие способы диагностики не дали результатов. Нельзя проверять твердость на лицевой стороне ограненного камня. Начинать проверку на твердость надо с карандашей меньшей твердости по возрастающей. И ни в коем случае не пробовать алмазным карандашом (№ 10) — он царапает все, поэтому результата от проверки камня (кроме алмаза) не будет.

Хрупкость — способность камня крошиться под давлением (нажимом). Это свойство необходимо учитывать при посадке камня в гнездо и закрепке его.

Вязкость — сопротивление удару. Случаи необычной вязкости оговариваются особо и учитываются при выборе материала для камнерезных работ.

Излом — характер поверхности обломка. Является важным диагностическим признаком. Для ювелиров может быть полезен при диагностике даже ограненных камней, рассматривая сколы в лупу. Излом различают раковистый, занозистый, волокнистый, ровный, неровный, ступенчатый и землистый.

Цвет, или окраска самоцвета,— один из важных диагностических признаков. Различают идиохроматическую, аллохроматическую и псевдохроматическую окраску.

Идиохроматическая — собственная окраска, связанная с элементами их состава, зафиксированными химической формулой.

Аллохроматическая — посторонняя окраска, вызванная присутствием тонкорассеянных механических примесей (агаты, яшмы, авантюрин и др.).

Псевдохроматическая — вызванная возникновением цветовых эффектов, связанных с отражением и рассеянием света (кошачий глаз, звездчатый, эффект лунных камней и др.).

Прозрачность (светопроницаемость) — способность минерала пропускать свет. Прозрачность определяется свойством материала пропускать свет и характеризуется терминами: прозрачный, просвечивающий и непрозрачный.

Прозрачным называют такой материал, сквозь который можно ясно видеть другие объекты.

Просвечивающим материал называют, когда сквозь него нельзя ясно различать предметы, а лишь смутно общие очертания.

Непрозрачным называют материал, не пропускающий свет. Употребляются иногда термины полупрозрачный, полупросвечивающий.

Светопреломление — отклонение направления светового луча при вхождении в другую среду. Светопреломление характеризуется показателем преломления, т.е. отношением скорости света в воздухе к скорости света в камне. Показатель преломления измеряется специальным прибором — рефрактометром. Показатель преломления является одним из важнейших признаков диагностики. Показатель преломления в самоцветах колеблется от 1,434 (у флюорита) до 3,14 (у гематита). Показатель преломления алмаза 2,418. Чем выше показатель преломления камня, тем сильнее его блеск.

Блеск — внешний вид минерала в отраженном свете. Блеск различают стеклянный, алмазный, полуметаллический, металлический. Практикой установлено, что стеклянным блеском обладают камни с показателем преломления в диапазоне 1,3...1,9 (основное количество самоцветов); алмазным — с показателем 1,9...2,6; полуметаллическим 2,6...3,0; металлическим — свыше 3,0. Блеск зависит еще и от характера поверхности минерала и определяется как жирный, восковой, шелковистый, перламутровый, матовый, смолистый.

Все свойства, за которые так ценят ювелирный камень, могут быть проявлены в большей степени у обработанного камня. Собственно только ограненный камень становится драгоценным.

Классификация ювелирных камней

Название «ювелирные камни» весьма условно. Камни стали называться так за возможность использования их в ювелирных изделиях. Невозможно назвать точное количество камней, используемых в ювелирных целях. Этот список постоянно пополняется — жизнь, мода и технический прогресс вносят свои коррективы. Меняется представление людей и о ценности камня. Одни ценят его за «лечебные» свойства, другим камень должен принести «счастье» (согласно легенде), третьим нравится долговечность камней, четвертые просто вкладывают в них деньги. Одно остается неизменным — красота. Она-то и позволяет одним камням вечно удерживаться в «должности» ювелирных, другим (в том числе и синтетическим) по праву занять свое место в ювелирных изделиях.

Устарели и стали спорными понятия «драгоценный» и «полудрагоценный», введены понятия — «ювелирный», «ювелирно-поделочный» и «поделочный», которые наиболее точно отражают назначение интересных камней.

Говоря строго, в минералогии понятия «камень» не существует — земля состоит из минералов и горных пород. Минералы — это природные твердые образования земной коры, однородные по химическому составу и в большинстве своем кристаллические по структуре.

Горные породы — это природные минеральные смеси. Образования могут быть рыхлыми (песок), уплотненными (глинистая порода или песчаники) и твердыми (обсидиан, яшма, гранит).

Ювелирные камни могут быть представлены как минералами, так и горными породами. Кроме того, исконно ювелирными с давних времен и по сегодняшний день считают жемчуг, коралл, янтарь — материалы органического происхождения, которые не относятся к минералам и горным породам. Многочисленные материалы синтетического происхождения продолжат список ювелирных вставок.

Классифицировать ювелирные камни непросто. Специалисты различных профессий систематизируют ювелирные камни по разным признакам: геологи — по месту рождения, минерологи — по химическому составу, торговые работники — по стоимости, работники промышленности — по способности обрабатываться.

Геммологов (геммология — наука о самоцветах, драгоценных и поделочных камнях; в сферу интересов геммологии входит изучение, диагностика, оценка и ценообразование, обработка самоцветов, а также создание новых синтетических и облагораживание низкосортных природных самоцветов - принято считать, что это материал органического и неорганического происхождения, красота и прочность которого позволяет использовать его как ювелирное сырье) и ювелиров интересует все, что касается ювелирных камней. Поэтому классификации разных авторов отличаются друг от друга. Долгое время была привычной классификация М. Бауэра — А. Е. Ферсмана, но со временем устарели понятия «драгоценный», «полудрагоценный», «цветные камни»; изменилось определение «самоцветов»; открыты новые минералы, произошла «переоценка ценностей». Введены другие классификации ювелирных камней, например, предложенная доктором геолого-минералогических наук, проф. Е. Я. Киевленко или разработанная Всесоюзным научно-исследовательским институтом ювелирной промышленности (ВНИИювелирпромом). Обе классификации имеют свои достоинства. «Общая классификация ювелирных и поделочных камней» Е. Я. Киевленко более привычна ювелирам. Таблица проста, в ней присутствуют все природные камни, с которыми сталкиваются ювелиры в работе.

Классификация Е. Я. Киевленко группирует камни по прозрачности, красоте цвета и рисунка, стоимости. В группу «ювелирные камни» вошли камни в основном прозрачные и просвечивающие. В группу «ювелирно-поделочные» — просвечивающие и непрозрачные. В группу «поделочные камни» — за некоторым исключением камни непрозрачные, используемые в камнерезных изделиях и для облицовочных работ.

Общая классификация ювелирных и поделочных камней Е. Я. Киевленко

Ювелирные (драгоценные камни)

Порядок I: рубин, изумруд, алмаз, сапфир синий

Порядок II: александрит, оранжевый, зеленый и фиолетовый сапфир, благородный черный опал, благородный жадеит

Порядок III: демантоид, шпинель, благородный белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родолит, турмалин

Порядок IV: хризолит, циркон, желтый, зеленый и розовый берилл, кунцит, бирюза, аметист, пирон, альмандин, лунный и солнечный камень, хризопраз, цитрин

Ювелирно-поделочные камни

Порядок I: лазурит, жадеит, нефрит, малахит, чароит, янтарь, горный хрусталь (дымчатый и бесцветный)

Порядок II: агат, амазоний, гематит-кровавик, родонит, непрозрачные иризирующие полевые шпаты (беломорит и т.п.), иризирующий обсидиан, эпидотгранатовые и везувиановые родингиды (жады)

Поделочные камни

Яшма, мраморный оникс, обсидиан, гагат, окаменелое дерево, лиственит, рисунчатый кремень, графический пегматит, флюорит, авантюриновый кварцит, селений, агальмотолит, цветной мрамор и т.п.

Классификация естественных ювелирных и поделочных камней ВНИИювелирпрома

Тип I. Ювелирные камни

Подтип I-1. Прозрачные камни:

группа I-1-1. Твердость 10 — алмаз;

группа I-1-2. Твердость 7...10 — корунд, берилл, турмалин, гранат, хризоберилл, шпинель, монокристаллы кварца, топаз, эвклаз, фенакит, циркон, кордиерит, андалузит, ставролит;

группа I-1-3. Твердость менее 7 до 5 — сподумен, хризолит, кланит, диоптаз, бразилианит, танзанит, хромдиопсид, апатит, бенитонит, оксинит, сканолит, томсонит, данбурит, улексит, касситерит, гамбергит, актинолит, зеленый обсидиан;

группа I-1-4. Твердость менее 5— сфалерит, флюорит, брусит, цинкит, шеелит.

Подтип I-2. Непрозрачные, сверкающие камни:

группа I-2-1. Однородные — гематит-кровавик, пирит, кобальтин, псиломелан;

группа I-2-2. Рисунчатые — гематит-гетитовая стеклянная голова, криптомелан-голландитовая стеклянная голова.

Подтип I-3. Просвечивающие камни:

группа I-3-1. Яркоокрашенные камни — сердолик, хризопраз, хлоропал, розовый кварц, цветные полуопалы, смитсонит, пренит, цоизит, полупрозрачный жадеит;

группа I-3-2. Камни с рисунком или красивыми включениями — агат, волосатик, моховик, оникс (сардоникс, карнеол, оникс);

группа I-3-3. Камни без рисунка и цветной окраски — халцедон, полуопал, кахолонг;

группа I-3-4. Псевдохроичные камни с определенной ориентировкой — благородный опал, лунный камень, иризирующий обсидиан.

Подтип I-4. Непрозрачные матовые камни с красивой окраской и плотной фактурой поверхности:

группа I-4-1. Камни, применяемые в изделиях с последующей обработкой, — бирюза, варисцит, коралл;

группа I-4-2. Камни, применяемые в естественном виде, - жемчуг.

Тип II. Ювелирно-поделочные камни

Подтип II-1. Вязкие камни, твердость более 6:

группа II-1-1. Нефрит, жадеит и их твердые естественные имитации, гранат-хлоритовая порода, ксенотлит, фибролит.

Подтип II-2. Камни средней вязкости, твердость 5...6:

группа II-2-1. Яркоокрашенные камни — лазурит, родонит, амазонит, яшма, унакит (агрегат эпидота и калиевого полевого шпата), чароит;

группа II-2-2. Рисунчатые камни — окаменелое дерево, пегматит графический, кремень рисунчатый, яшма, обсидиан, гелиотроп, периливт;

группа II-2-3. Псевдохроичные камни — беломорит, соколиный и тигровый глаз, серебристый («иризирующий») обсидиан, авантюрин, перламутр;

группа II-2-4. Камни, применяющиеся в естественном виде:

подгруппа II-2-4а. Массивные камни — почки халцедона, смитсонита, нефрита;

Подгруппа II-2-4б. Корки и наросты — аметистовые и кварцевые щетки, корочки уваровита, дендриты марганцевых минералов, самородной меди и серебра.

Подтип II-3. Мелкие и средней твердости камни:

группа II-3-2. Обрабатываемые в холодном состоянии — малахит, азурит, змеевик, антрацит.

Тип III. Поделочные камни

Подтип III-1. Твердость более 5:

группа III-1-1. Стекловатые — обсидианы, яшмы, роговики, микрокварциты, железистые роговики;

группа III-1-2. Гетерогенные горные породы и минеральные агрегаты:

подгруппа III-1-2а. Льдистый кварц, кварцит-таганай, амазонитовый гранит;

подгруппа III-1-2б. Перидотиты, пиродксениты, геденбергитовый скарн;

подгруппа III-1-2в. Лиственит, джеспилит;

подгруппа III-1-2г. Эклогит, гранатовый гнейс, турмалинсодержащие породы;

подгруппа III-1-2д. Гранитоиды, нефелиновые сиениты, кабрадорий, порфиры и т.д.

Подтип III-2. Твердость от 5 до 3:

группа III-2-1. Просвечивающие — оникс, арагонитовый и кальцитовый, флюорий;

группа III-2-2. Непрозрачные — мраморы, офиокальцит, ангидрит, змеевик, хлоритсерпентиновая порода.

Подтип III-3. Мягкие, твердость менее 3:

группа III-3-1. Просвечивающие — алебастр, селенит, галит;

группа III-3-2. Непрозрачные — графит, талькохлорит, пирофиллит, брусит, стеатит.

Классификация ВНИИювелирпрома группирует камни по твердости, прозрачности и художественным особенностям. В ней максимальный охват камней от «классических» ювелирных до коллекционных.

Обе классификации делят камни на ювелирные, ювелирно-поделочные и поделочные. Естественно, что все эти понятия условны, не может быть четкой границы между ними.

Поделочными называют камни, пригодные для камнерезного изделия, однако это не мешает им занимать место вставки в ювелирных украшениях. И наоборот, существуют поделки, изготовленные из ювелирных камней (чисто ограночного материала). Таким образом, любая классификация по прозрачности, твердости, цвету, стоимости, применению и т. д. — субъективна. Один и тот же материал в зависимости от качества (например, рубин) может иметь высокое качество и быть драгоценным в ювелирном украшении, а может иметь очень низкое качество и быть только коллекционным материалом.

Единственно объективная и неизменная классификация, принятая научной минералогией и геммологией, это деление по классам минералов, т.е. по химическому составу.

Типы химических соединений и входящие в них наименования ювелирных и коллекционных камней

Самородные элементы: алмаз

Сульфидные соединения (сульфиды): пирит, сфалерит, галенит

Галоидные соединения (галогениды): флюорит

Оксиды: корунд (его разновидности), шпинель, хризоберилл (его разновидности), кварц (его разновидности), халцедон (его разновидности), опалы

Карбонаты: малахит, мраморный оникс

Фосфаты: бирюза, апатит

Силикаты: оливин (хризолит), циркон (его разновидности), топаз, берилл (его разновидности), турмалин (его разновидности), гранат (его разновидности), родонит, хромдиоксид, жадеит, нефрит, полевой шпат (его разновидности), амазонит, лазурит

Органические соединения: янтарь, жемчуг, кораллы

Такая классификация удобна для изучения камней, так как каждый класс, включая в себя минерал, включает и его разновидности, образуя как бы семейства. По типу наиболее распространенных химических соединении минералы делятся на самородные элементы, сульфидные соединения, галоидные соединения, оксиды, карбонаты, фосфаты, силикаты, органические соединения.

Как определить пробу драгоценного металла

Все ювелирные изделия, выпускаемые госпредприятиями, проходят пробирное клеймение. Инспекции пробирного надзора перед клеймением пробируют на содержание драгоценных металлов, согласно правилам, определенный процент ювелирных изделий, причем применяют как неразрушающие, так и разрушающие методы анализа. Только после положительного результата ювелирное изделие снабжают соответствующим клеймом. Опробование ювелирных изделий проводят также при проверках и инвентаризациях на предприятиях, в ювелирных магазинах, ювелирных мастерских, в скупках драгоценных металлов от населения и т.д.

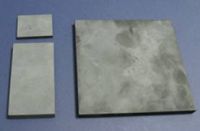

Наиболее распространенным является метод неразрушающего контроля — на пробирном камне (камень на фото). Опробование на пробирном камне — это способ приближенного определения пробы. Для более точного определения пробы изделия подвергают пробирнохимическому анализу, основанному на выделении из навески сплава чистого драгоценного металла, по массе которого определяют количество драгоценного металла в сплаве. При определении пробы драгоценных изделий этим способом целостность изделия нарушается.

Преимущества опробования на пробирном камне — сохранение целостности изделий, определение изделий из любых драгоценных сплавов, простота и скорость опробования. Точность определения у квалифицированного пробирера до 2 единиц. Для проведения опробования необходимы пробирные: камень, иглы и реактивы.

Пробирный камень — кремнистный сланец черного цвета (без трещин и инородных включений), мелкозернистого строения, с ровно отшлифованной поверхностью. Камень должен обладать хорошей стойкостью против действия азотной, серной, соляной кислот и их смесей.

Пробирные иглы — полоски драгоценных сплавов, припаянные к латунным пластинкам, на которых обозначена проба данной иглы. Для каждой пробы существует комплект игл, различных по цвету вследствие разницы в содержании легирующих металлов. В комплект пробирных игл каждого вида драгоценного металла (золото, серебро, платина) должны входить иглы каждого стандартного сплава и иглы контрольных промежуточных проб. Таким образом, чем больше сплавов включает стандарт на каждую пробу, тем полнее комплект пробирных игл.

Пробирные реактивы — это водные растворы кислот, смесей кислот или растворы солей, с помощью которых опробуют поверхность испытуемого металла.

Действие кислотных реактивов однотипно; на сплавах выше указанной пробы реактив не оставляет никакого следа; на сплавах указанной пробы оставляет легкую «тень» (еле заметный глазом след); на сплавах ниже указанной пробы оставляет «ожог» (темное пятно), интенсивность которого зависит от разницы в пробах.

Несмотря на то что кислотные реактивы охватывают практически все пробы золота, наиболее универсальным, привычным и чаще используемым является реактив хлорное золото, представляющий собой раствор золотохлористоводородной кислоты.

Кислотные реактивы для золота:

Проба золота 375: HNO3 (плотн. 1,4) 59,5%; дистиллированная вода 40,5%

Проба золота 500: HNO3 (плотн. 1,4) 100%

Проба золота 583/585: HNO3 (плотн. 1,4) 46%; HCl (плотн. 1,19) 4 капли; дистиллированная вода 54,0%

Проба золота 750: HNO3 (плотн. 1,4) 59,3%; HCl (плотн. 1,19) 1,1%; дистиллированная вода 39,6%

Проба золота 833: HNO3 (плотн. 1,4) 68,7%; HCl (плотн. 1,19) 1,3%; дистиллированная вода 30,0%

Проба золота 900: HNO3 (плотн. 1,4) 69,2%; HCl (плотн. 1,19) 1,3%; дистиллированная вода 29,5%

Проба золота 958: HNO3 (плотн. 1,4) 78,7%; HCl (плотн. 1,19) 2,0%; дистиллированная вода 19,3%

Для приготовления реактива на 583-ю и 585-ю пробы необходимо растворить 37,6 г золотохлористоводородной кислоты в 1000 мл дистиллированной воды. На этот объем реактива будет затрачено 18,0 г металлического золота — «чистоты». Золотохлористоводородную кислоту получают растворением металлического золота в смеси соляной и азотной кислот (4 части HCl плотностью 1,19 и 1 часть HNO3 плотностью 1,38...1,40). Раствор выпаривают до начала кристаллизации, полученный остаток и будет исходным продуктом.

При определении золота 583-й и 585-й проб реактив хлорное золото более точен в сравнении с кислотным, и несмотря на узкую его направленность (опробование 583-й и 585-й проб) диапазон действия реактива достаточно велик. При навыке этим реактивом можно определять золотые сплавы от нижнего предела до 600-й пробы, определяя пробу по цвету и интенсивности окисления на золоте. Зная характер окисления, можно отличать и серебро от других белых металлов. Действие данного реактива на разные по пробам сплавы различно.

На золотые сплавы от «чистоты» до 585-й пробы реактив не действует; на сплавах 583-й пробы оставляет легкую тень; 500-й пробы — светло-коричневый оттенок; 375-й пробы — темный каштановый осадок.

Чем ниже проба, тем темнее и непрозрачнее осадок, переходящий из каштанового в черный.

Серебро, реагируя с хлорным золотом, оставляет темное пятно с зеленым оттенком.

Реактив хлорное золото не действует на платину, металлы платиновой группы и некоторые нержавеющие стали.

Универсальным реактивом для золотых сплавов можно считать также кислотный на 500-ю пробу золота. Это чистая азотная кислота, которая реагирует на все золотые сплавы ниже 583-й пробы. Реактив наиболее дешевый и доступный. На золотых сплавах ниже 500-й пробы металл под каплей реактива начинает выделять пузырьки. Чем ниже проба, тем интенсивнее выделение. На металлах, не содержащих золота, реакция мгновенная с выделением зеленой пены и шипением. На серебре от «чистоты» до 800-й пробы азотная кислота оставляет серовато-белое матовое пятно, с понижением пробы серебро под каплей реактива заметно выделяет пузырьки, ниже 600-й пробы — кипит. Реактив рекомендуется как начальный при неизвестном испытуемом материале.

Для серебра в основном используют два типа реактивов — азотнокислое серебро и хромпик. Азотнокислое серебро представляет собой водный раствор соли азотнокислого серебра в различных концентрациях.

Реактивы для апробирования серебра:

Проба серебра 750: азотнокислое серебро 0,45г; дистиллированная вода 100мл

Проба серебра 800: азотнокислое серебро 0,5г; дистиллированная вода 100мл

Проба серебра 875: азотнокислое серебро 0,7г; дистиллированная вода 100мл

Проба серебра 916: азотнокислое серебро 0,75г; дистиллированная вода 100мл

Проба серебра 960: азотнокислое серебро 0,8г; дистиллированная вода 100мл

Под действием данных реактивов на серебре, соответствующем реактиву, образуется слабый серовато-белый налет. На серебре низшей пробы относительно реактива интенсивность пятна возрастает. На изделиях высшей пробы относительно реактива пятна не образуется. При ослаблении действия реактива можно его усилить добавлением капли азотной кислоты.

Реактив хромпик — это водный раствор соли двухромовокислого калия с добавлением серной кислоты. Несмотря на то, что хромпик в сравнении с азотнокислым серебром дает менее точный диагноз, применяется он чаще. Приблизительный процент содержания серебра в сплаве хромпиком можно определить в интервале от «чистоты» до 600-й пробы. А в сочетании с другими реактивами можно определить серебряный сплав даже ниже 500-й пробы.

Под действием хромпика серебро 600-й пробы оставляет темный буро-красный осадок. Яркость пятна возрастает с повышением пробы. В пределах 780...820-й проб бурые оттенки исчезают, переходя в оранжевый цвет. С повышением пробы краснота возрастает, серебро 875-й пробы реагирует красным цветом. Яркость красного цвета возрастает, переходя в «кровавый» выше 900-й пробы. С понижением пробы ниже 600-й реакция прекращается, однако, если предварительно опробовать сплав азотной кислотой (реактив 500-й пробы для золота), на этом месте хромпик даст красную реакцию серебра. При определенном навыке хромпиком можно опробовать серебряные сплавы с точностью до 20 единиц.

Состав хромпика: двухромовокислый калий 9,4г; дистиллированная вода 100мл; серная кислота (H2SO4) 6,8мл.

Для опробования серебра существует реактив и с более точной диагностикой — реактив железосинеродистого калия, который позволяет определять содержание серебра в ювелирных сплавах с точностью до 5 проб. Реактив представляет собой водный раствор Железосинеродистого калия с добавлением серной кислоты.

На высокопробных сплавах серебра раствор оставляет зеленоватые осадки с желтизной, на низкопробных — коричневатые. Реактив очень чувствителен к изменению лигатурного состава, оставляет различные оттенки осадка. Таким образом, путем сравнения цвета оттенка испытуемого сплава с оттенками натиров пробирных игл довольно близко определяют соответствие сплавов.

Состав железосинеродистого калия: железосинеродистый калий 44г; дистиллированная вода 100мл; разбавленная (1:4) серная кислота H2SO4 5мл.

Однако реактивом железосинеродистого калия пользуются только в инспекциях пробирного надзора. Вследствие быстрого разложения на воздухе реактив может храниться не более 4 дней, что делает его применение в других условиях весьма затруднительным.

При опробовании платины используют два типа реактивов: кислотный для золота 958-й пробы и реактив йодистый калий. Оба реактива дают показатель только при подогреве пробирного камня с натирами платиновых сплавов.

Кислотный реактив оставляет потемнение на сплавах платины, по интенсивности которого путем сравнения дают заключение о пробе.

Состав реактива йодистый калий: йодистый калий (KJ) 10г; соляная кислота (НСl плотн. 1,19) 75мл; азотная кислота (HNO3 плотн. 1,4) 25мл.

Действие йодистого калия на платину неоднозначно. На технически чистую платину реактив не действует, но в сплавах с различными металлами реактив дает различные осадки. Платиновый сплав с содержанием меди под действием реактива дает осадок желтого цвета. Чем ниже проба, тем темнее осадок. Присутствие палладия в сплаве дает оранжевую окраску осадка, интенсивность цвета усиливается с понижением пробы. Коричневый оттенок осадка свидетельствует о содержании иридия в платиновом сплаве, а грязно-зеленый — о содержании родия.

Данный реактив реагирует со всеми ювелирными сплавами, на сходных по цвету сплавах белого золота оставляет «ожоги», на палладии — красное пятно.

Техника опробования изделий

Перед опробованием пробирный камень слегка смазывают маслом (миндальным, ореховым или костяным) и насухо протирают. Затем на камне производят натир испытуемым металлом. Натир делают плотный, шириной 2...3 мм, длиной 15...20 мм. Рядом делают натиры сходных по цвету пробирных игл. Затем стеклянной палочкой, смоченной в реактиве, наносят мокрую черту, пересекающую сделанные натиры. Через 15...20 с (для золота и серебра) реактив высушивают фильтровальной бумагой и сравнивают оттенки испытуемого металла и пробирных игл, по которым и определяют соответствие пробы.

Для платины пробирный камень с полосками натиров нагревают на электромармите до температуры 70...80°С. Реактивом смачивают каждый участок натира отдельно, не соединяя их между собой. При опробовании кислотным реактивом камень снимают, как только натир испытуемого металла начнет реагировать, и остатки реактива высушивают фильтровальной бумагой. При определении йодистым калием реактиву позволяют высохнуть, а затем по цвету и интенсивности осадка на испытуемом металле путем сравнения с пробирными иглами делают заключение по пробе. Перегревать камень до закипания реактива нельзя во избежание нарушения цвета осадка.

По окончании опробования натиры с пробирного камня счищают пемзой, камень промывают водой и высушивают.

Проверка драгоценных металлов на пробирном камне дает достаточно близкий показатель, но и этот способ доступен не всем предприятиям. Не все ювелирные мастерские, ломбарды, скупки драгоценных металлов имеют возможность в силу сложившихся условий оснастить рабочие места пробирными иглами и камнем. И тогда используется так называемый капельный способ опробования драгоценных металлов. Этот способ заключается в том, что поверхность изделия зачищают шабером или надфилем и на подготовленное место наносят каплю реактива. Через 15...20 с каплю снимают фильтровальной бумагой и по реакции металла на реактив определяют пробу.

Капельный метод опробования имеет только одно преимущество — скорость, во всем остальном он уступает методу проверки на пробирном камне: менее точен, так как реакцию испытуемого металла приходится сравнивать не с пробирными иглами, а со своим ощущением (цветовая память реакций); таким способом чрезвычайно трудно исследовать платину. Однако квалификация приемщиков и опыт работы позволяют с точностью до 20—30 проб определять золотые и серебряные изделия.