Резьба по дереву как национальный вид искусства.

В Белоруссии искусство резного дерева развивается в двух направлениях — архитектурная домовая резьба и мелкая пластика. Искусными резчиками славятся города Бобруйск, Брест, Орша, Полоцк и др. На Украине художники создают скульптурные композиции и покрывают плоскорельефной геометрической резьбой бытовые предметы. Для гуцульской резьбы характерно сочетание узоров трехгранно-выемчатой и контурной резьбы с точечной фактурой углубленных участков. На Карпатах резьба по дереву соседствует с инкрустацией костью, перламутром и цветным бисером.

Резьба по дереву широко распространена среди народов Кавказа. Грузинские мастера издавна использовали грецкий орех, дуб, тис, самшит, карагач. Они орнаментируют народные музыкальные инструменты, мебель, мелкие бытовые предметы и традиционные сосуды для пива и вина.

В Армении резьбу по дереву применяют в архитектуре. Оригинальный рисунок сохранился на капителях Севанского монастыря IX в. Старинные деревянные армянские талисманы-амулеты (дагдганы), разнообразные по очертаниям и внутреннему узору, украшает трехгранно-выемчатая резьба (рис. 1).

Рис. 1 Дагдганы — родовые знаки. Армения

Весьма разнообразна дагестанская резьба. В кубачинских деревянных ступках, мерках для муки, деревянных блюдах, солонках, ложках преобладает растительный орнамент. В других селениях господствует орнамент из геометрических звезд, розеток, всевозможных треугольников. Наряду с резьбой применяют выжженный орнамент. Здесь используют местную и привозную древесину: липу, грушу, абрикос, кизил. В наши дни мастера нередко делают посуду, стилизуя ее форму под старинную.

В лесистых ущельях Карачаево-Черкессии из поколения в поколение передается искусство изготовления деревянной посуды. Посуда имеет чисто утилитарное назначение. В обиходе семьи горца встречаются двуручные ковши для айрана, деревянные блюда для печеных изделий и мяса, различного рода черпаки и ложки. Эти сосуды режут в основном из ольхи и наплывов — капов, часто встречающихся на корявых стволах горных деревьев. Поверхность сосудов не орнаментируется. Единственным украшением на праздничных чашах остаются деревянные неразъемные цепочки. Монолитный, пластичный корпус ковшей и черпаков контрастирует с дробным ритмом прорезных звеньев цепочки, создавая неожиданный эффект.

Искусство мастера состоит в том, чтобы вырезать всю деревянную композицию без единого клееного шва — целиком из куска дерева. Любая склейка исключается.

Резьба народов Средней Азии издавна вызывала удивление точностью и симметричностью рисунка. Вспомним резные двери гробницы Тимура на картине В. В. Верещагина.

Из истории восточной культуры известно, что резьба здесь всегда сопровождала зодчество. Подтверждение тому — великолепные архитектурные ансамбли с ажурными дверями и колоннадами в Хиве, Коканде, Ташкенте и Бухаре.

Техника среднеазиатской резьбы весьма разнообразна — это трехгранно-выемчатые узоры под названием «багдади», тончайшая ажурная решетчатая «панджара», рельефная с подобранным фоном «паргори», с множеством разновидностей растительного характера — «ислими» и геометрического — «гирих».

В наши дни резное дело сохранилось в работах замечательного резчика К. Хайдарова из Коканда, который развивает лучшие традиции в этом виде искусства.

В последние годы открыто своеобразное «резное наследие» мордвы. Целый мир резного богатства обнаружен в районе нынешней Горьковской области. Найдены тысячи предметов, покрытых богатейшей резьбой. Особый интерес вызывают орнаментированные цилиндрические свадебные сундуки, привлекающие внимание своеобразием формы и узоров.

Декоративной свежестью отличается якутская деревянная посуда, ложки, черпаки и чашки из березового капа. Поверхность чашек покрыта контурным или трехгранно-выемчатым узором. Из современных резчиков Якутии выделяется П. Г. Романов из села Борогонцы Усть-Аданского района. Он выполняет тончайшие работы из капо-корешков.

История резьбы по дереву на Руси.

Издавна русский человек, «справив» избу и закончив полевые работы, принимался в бесконечные осенние и зимние вечера за художества — вырезывание из дерева.

Народные мастера, используя специфические свойства материала, умели выявить его неброскую красоту, придать своим вещам удобные и художественно завершенные формы. Причем декор крестьянских изделий был органически слит с их практическим бытовым назначением.

Существует несколько видов резьбы по дереву: домовая (глухая, накладная, прорезная), объемная (скульптура, игрушки, долбленая посуда), контурная, геометрическая, плоскорельефная (заоваленная с подушечками и подобранным фоном), рельефная и резьба на пряничных досках-штампах.

При раскопках древних русских городищ и курганов археологи обнаружили нехитрые приспособления, которыми пользовались деревянных дел мастера: топор, тесло, ложкарь, струг и долото.

Топором обрабатывали внешние формы. Теслом на протяжении многих веков пользовались мастера деревянной посуды для выборки внутренних объемов. И сейчас в народных художественных промыслах применяют этот инструмент, напоминающий мотыгу.

Ложкарь представляет собой металлический стержень с кольцевидным ножом на конце. Он выравнивает внутренность деревянных ложек, ковшей и т. п. В арсенале резчика были долото, пила и бурав.

Мотивы своих рисунков народные умельцы черпали в окружающей жизни. Украшенные резьбой бытовые предметы создавали ощущение праздничности и нарядности в крестьянской избе.

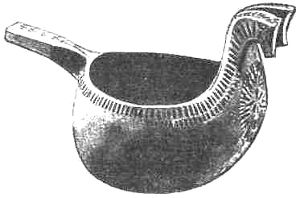

Самыми первыми декоративными образами в народном искусстве были уточки и кони. В Эрмитаже хранится ковш-ложечка с изящной ручкой в виде птичьей головы (III в. до н. э.). Создавались скульптурные произведения (деревянный олень с ветвистыми рогами на гордо поднятой голове относится к V—II вв. до н. э.) и бытовые предметы (ковши русских деревень X—XII вв. с изображением коня, уточки, солнечного диска).

Стилизованные облики домашних и диких животных, исполненные мастерами, издавна отличались пластичностью, изощренной фантазией, тонкой передачей характерных движений. Эти образы прошли через многие века резного искусства и остались традиционными в народных промыслах (рис. 1).

Рис. 1 «Ковш-конюх». Тверская губерния. Начало XIX в

В изделиях средневековья нередко встречаются плетеные гирлянды из цветов, трав, листьев. Растительные орнаменты покрывали резные иконы XIV в., алтарные двери, царские врата.

Нередки изображения сказочных зверей, лукавых русалок с изогнутыми хвостами.

Среди мелкой деревянной пластики, созданной безвестными резчиками, выделяются мастерством исполнения и богатым чувством юмора наборы шахматных фигур. Они относятся приблизительно к 1290—1340 гг.

XV век известен роскошными резными иконостасами. Они представляют собой высокое, в несколько ярусов орнаментальное плетение, напоминающее перевитые стебли растений. Резьба в иконостасах дополнялась золочением. Сохранилось имя Амвросия — церковного резчика и скульптора Троице-Сергиева монастыря. Его резные кресты и иконы отличались сложными многофигурными композициями, выполненными с ювелирной тщательностью из плотной, темной древесины грецкого ореха, ценного палисандра, кипариса и самшита.

В XVI в. начинает свою деятельность Кремлевская Оружейная палата, имевшая среди прочих мастерскую резных и столярных дел. Здесь в 1551 г. было создано одно из замечательных произведений русского декоративно-прикладного искусства — царская молельня Ивана Грозного для Успенского собора Московского Кремля. Трон с шатровым верхом сплошь покрыт сложными резными орнаментальными и сюжетными композициями.

Характер резьбы по дереву в XVI в. изменился. «Рельеф резьбы XVI в. более высокий, объемный, сочный и живописный по сравнению с некоторой графичностью плоского, в один план рельефа XIV и XV вв.» (Двойникова Е. С., Л ямин И. В. «Художественные работы по дереву» М., 1972, с. 23)

Неиссякаемую фантазию и мастерство проявляли народные резчики в деревянном убранстве многочисленных соборов и церквей России.

Одним из наиболее ярких памятников в истории русского резного искусства был Коломенский деревянный дворец под Москвой. Архитекторы С. Петров и И. Михайлов спроектировали во второй половине XVII в. для царя Алексея Михайловича дворец, который очевидцы называли восьмым чудом света.

На строительство Коломенского дворца были созваны лучшие мастера из многих деревень России. Он состоял из живописно скомпонованных высоких срубов, связанных крутыми переходами и сенями, и был украшен богатой резьбой и внутренней росписью. В романе «Черные люди» писатель Вс. Иванов подробно описывает это событие: «По всей земле летом искали царские воеводы резчиков, мастеров искусных. Собраны они теперь в селе Коломенском. Работает столяр первых статей Клим Михайлов, что работал на службе близ крепости у князя Куракина, а после у патриарха Никона, работал восемь лет в Воскресенском патриаршем монастыре. Да ученик у него, у Климки, Федька Микулаев, крестьянский сын, тоже столяр знатный... Да еще монах, стрелец Арсений, резчик искусный, да Давыд-резчик, тоже монах... да еще мастеров без счету... Режут хитро сквозные гребни на верховые князья-бревна на крышах, со львами, медведями, конями, орлами, петухами, рыбами, травами, цветками, стругают и режут причелины, подвески, подзорники — узорные прорезные доски со зверями, солнцами, фараонами, ровно полотенца шитые, режут наличники светличные с колонками, наличники краснооконные, волоковые с птицами райскими — с Сирином да с Гамаюном, со псами зубастыми, с виноградными гроздьями среди лапчатых листьев, двери резные с узорами на персидское да на китайское дело, с косяками узорчатыми, словно гладью вышитые... и все красят в алый, розовый, лазоревый, красный, желтый, изумрудный цвета, золотят чисто».

Этот дворец, как бы вынутый из волшебной шкатулки, простоял около ста лет, прославляя искусство народных резчиков.

Во всей силе проявилось самобытное искусство резчиков в период грандиозного строительства Петербурга и его окрестностей, когда талантливые народные мастера украшали резьбой новые дворцы, усадьбы, церкви и соборы. И сейчас вызывает восхищение деревянный иконостас Петропавловского собора, созданный по проекту И. Зарудного резчиками И. Телегой и Т. Ивановым с товарищами.

Великолепным резчиком по дереву был Андрей Константинович Нартов, ведавший дворцовой токарной мастерской при Петре I.

Работы русских резчиков ни в чем не уступали образцам иностранных мастеров (рис. 2 ).

Рис. 2 Резная панель Останкинского дворца

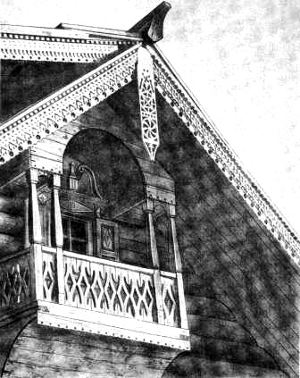

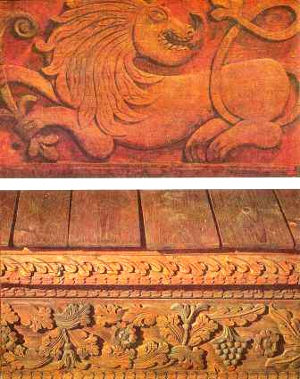

Наиболее поэтичными, живыми и истинно народными были работы, созданные в глубинах России, в деревнях и селах. Примечателен декор деревенских изб, отличающийся богатством пластического языка, совершенством техники, оригинальностью изобразительных мотивов и орнаментов. В нем сочетается прорезная и накладная резьба с рельефными изображениями на гладком фоне (рис. 3 и 4).

Рис. 3 Дом Ошевнева в Кижах. Декор фронтона. XIX в.

Рис. 4 Фрагменты лобовых досок крестьянской избы. XIX в

Многообразны художественные варианты русских прялок. Издавна прялка была одним из главных предметов в крестьянском хозяйстве. Около нее женщины коротали бесконечные зимние вечера. С ней не расставались даже в гостях. А когда крестьянка была занята другой работой, прялку вешали на стену. Она украшала избу. Деревни и села России как бы соревновались друг с другом в выборе формы и убранства прялок.

Непосредственная связь с каждодневным трудом определила художественный язык и средства выражения декора прялок. Все свое умение резчики вкладывали в их украшение. Старались, чтобы они были нарядными. Например, крестьяне Вологодской губернии рассыпали каскады узоров трехгранно-выемчатой резьбы по гребню и головке прялки, оставляя гладким только донце, дополняя резьбу яркой раскраской (рис. 5 и 6).

Рис. 5 Гребень прялки. Вологодская губерния. XIX в

Рис. 6 Прялки. Вологодская губерния. XIX в

Мастера Ярославской губернии оставляли натуральный цвет дерева. Прялке придавали форму шатрового терема, покрытого изящной контурной и ногтевидной резьбой. Нередко изображали жанровые сценки (рис. 7).

Рис. 7 Деталь прялки. Ярославская губерния. XIX в

В деревне Касково Нижегородской губернии прялки были совсем другие — гребень оставался совершенно гладким, а узоры располагались на донце и головке. Характер узора был своеобразным: в светлую древесину осины врезали кусочки темного синевато-серого мореного дуба.

В каждой области бытовали особые формы прялок и характер их декора.

Россыпью геометрической резьбы украшались также вальки, рубели, солонки, совки для сбора ягод и другие изделия крестьянского обихода (рис. 8).

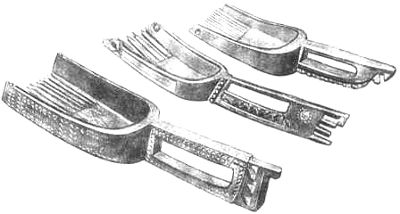

Рис. 8 Ненецкие совки-грабилки для сбора ягод. Заполярье. XIX в

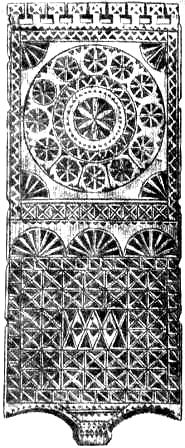

Особое место в искусстве резьбы занимают доски-штампы для пряников. Они представляют собой углубленную резную форму. В XVIII в. на одной доске вырезали несколько замысловатых форм и выпекали сразу целую партию нарядных пряников (рис. 9).

Рис. 9 Пряничная доска. XVIII в

В XIX в. на пряничных досках изображали птиц, рыб и животных, а порой и фигуры людей. По своей художественной выразительности эти доски являются подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства (рис. 10).

Рис. 10 Пряничная доска. XVIII в