Инкрустация, чеканка, резьба по дереву: специальные термины.

Абразивный порошок — шлифовальный порошок, состоящий из толченого стекла, наждака, окиси хрома и других веществ определенной зернистости. В технологии чеканки абразивный порошок применяют для удаления патинирующих пленок с выпуклых участков изделия.

Басменное тиснение (басма) — вид художественной обработки листового металла. Возник в России в X—XI вв. Если в чеканке рельеф появляется от многократных ударов чекана, при басменном тиснении его выполняют сначала на матрице (металлической доске толщиной 6—12 мм), а затем ударами деревянного молотка или под давлением в прессе переводят через свинцовую прослойку на тонкий металлический лист. С одной матрицы можно делать многократные оттиски.

Бляшка — в технологии чеканки бляшкой называют металлическую листовую заготовку; в инкрустации это плоские элементы композиции, вырезанные из металла.

Вколачивание — закрепление металлических элементов инкрустации в деревянной основе легкими ударами молоточка.

Вощение (восковая отделка) — отделка деревянной поверхности восковыми мастиками, которые готовят обычно сами мастера. Дает мягкий, спокойный блеск, без резких бликующих пятен. Мастику наносят на поверхность щетинной кистью или жесткой щеткой, тщательно втирая в поры дерева. Выдерживают около суток, а затем протирают поверхность кусочками фетра или грубого сукна. Чтобы закрепить непрочную восковую пленку, наносят один-два слоя лака.

Вылащивать — выравнивать, выглаживать фон у чеканки чеканом-лощатником.

Вычеканивать — специальными инструментами создавать рельеф на металлическом листе.

Декоративная фактура — материальные, осязаемые свойства поверхности. Используется как средство наибольшей выразительности в декоративно-прикладном искусстве. Может быть гладкой, рельефной, сверкающей, матовой и т. п. Характер фактуры обусловлен декоративно-образными задачами, назначением изделия, особенностями материала, техникой и технологией исполнения.

Державки — приспособления для закрепления режущего инструмента или детали во время обработки.

Дифовка (выколотка) — прием работы с листовым металлом, выполняемый ударами молотка, в результате чего изделию придается необходимая форма.

Домовый узор (домовая резьба) — украшение на деревянных строениях. Резьбой покрывают наличники, карнизы и другие архитектурные детали. Она может быть ажурной (фон выпиливают). При глухой или барельефной резьбе узор выступает над углубленным фоном. Работу выполняют пилой, сверлом и крупными стамесками.

Канфарение рисунка — перевод подготовительного рисунка в чеканке с бумаги на металлическую заготовку (бляшку). В результате ударов чекана-канфарника о металл по контурам рисунка на бляшке остаются углубленные пунктирные линии.

Канфаренный фон — поверхность дерева или металла, обработанная чеканом-канфарником.

Киянка — деревянный молоток, сделанный из твердых пород дерева. Размер и форма могут быть различными.

Клей животного происхождения — костный, мездровый, рыбий. Применяют для склеивания древесины.

Композиция — структурное построение художественного произведения, соединение всех его компонентов в единое целое.

Контурная резьба — вырезывание линий различной ширины и глубины — прямых, циркульных и произвольной кривизны. Орнамент напоминает линейный рисунок.

Крацевание — 1) способ обработки поверхности изделия с помощью металлической щетки. В искусстве чеканки по металлу крацевание может быть как промежуточной, подготовительной стадией перед патинированием рельефа, так и самостоятельным видом декоративной отделки готового изделия. Крацевание вдоль волокон обожженной доски (щита) позволяет получить красивую фактуру деревянной основы, на которой закрепляется металлический рельеф; 2) стадия декоративной отделки резного рельефа после обжига.

Круглопильные станки — механизмы для продольного и поперечного раскроя древесины. Режущий инструмент представляет собой диск с зубьями по окружности.

Левкас — грунт деревянных изделий, предназначенный для окраски и позолоты. Состоит из слоя мела, замешанного на мездровом или костном клее.

Линейный ритм — чередование или сопоставление линий композиции в контурной резьбе или инкрустации.

Масла веретенное, бытовое (швейное), трансформаторное — разновидности индустриальных масел. Находят применение в технологии чеканки. Веретенным и швейным протирают чеканные рельефы после патинирования или оксидирования, чтобы возвратить им металлический блеск. Трансформаторное охлаждает стальные инструменты при закалке.

Медная кислая ванна — водный раствор сернокислой меди (CuSО4) и серной кислоты (H2SO4). Количество сернокислой меди для электролита берут в пределах 130—160 г/л, а содержание серной кислоты — 30—35 г/л.

Монохромные узоры — узоры, составленные из оттенков одного цвета.

Мотив типа розетки — узор в виде стилизованного цветка. Издавна широко применяется в декоративном искусстве.

Муфельная печь (муфель) — нагревательный прибор, сделанный из огнеупорной массы и заключенный в металлический кожух. Внутри имеется камера для обжига. Электрические муфели можно использовать для закалки, отпуска и отжига стали при изготовлении инструментов. Температура в муфельной печи регулируется и может достигать 1000°С.

Нагартоваться или получить наклеп — мягкий металл в процессе механической обработки под ударом чеканов превращается в жесткий, хрупкий, ломкий. Наклеп снимается в результате отжига металла.

Напильник — стальной брусок определенного профиля, на котором нанесена насечка в виде зубьев. По их количеству на 10 мм напильники подразделяются на драчевые, личные и бархатные. При обработке изделий декоративно-прикладного характера применяют самые разные напильники.

Наплывы-капы — один из пороков древесины. Своеобразный шаровидный нарост на стволе или корнях (капо-корень) различных деревьев. Благодаря необычному строению наибольшей красотой отличаются наплывы грецкого ореха, вишни, клена, березы и ряда других пород.

Насечка — украшение драгоценными и цветными металлами различных изделий. В кружковой работе с учащимися широко применяют насечку медью, латунью, бронзой, мельхиором по дереву.

Насмолка — закрепление на смоле металлической пластинки (бляшки) перед выполнением чеканного рельефа.

Ножевой вал — деталь строгального станка (фуговального, рейсмусового). Представляет собой стальной вал с закрепленными на нем 2—4 тонкими ножами. Вал вращается от электродвигателя.

Нож-резец (нож-резак, нож-косяк, сапожный нож) — основной инструмент для исполнения контурной или трехгранно-выемчатой (геометрической) резьбы. Может быть широким или узким, в виде плоской стамески с ручкой или скошенной стальной пластины.

Оброн (обронное гравирование) — декоративный рельеф на металле, выполненный специальными зубилами-штихелями (стальными резцами).

Оксидирование — образование на металлической поверхности окисей и закисей металла в процессе химических реакций.

Оселок — мелкозернистый брусок естественного или искусственного происхождения, применяемый для правки заточенных режущих инструментов.

Отбеливание — удаление с поверхности чеканки (или заготовки) случайных цветовых наслоений в слабых растворах соляной или серной кислот.

Отбортовать — отогнуть края металлического листа (бляшки) перед насмолкой, для того чтобы прочнее закрепить его на вязкой основе (смоле), а также для придания жесткости изготовленной чеканке.

Отжиг применяют в чеканке для снижения жесткости и повышения пластичности металлического листа. Металл нагревают до определенной температуры, выдерживают и затем медленно охлаждают.

Отпуск стали — конечная операция термической обработки закаленных сталей. Повышает вязкость металла при сохранении прочности.

Пасты ГОИ — полировочные пасты. Названы по первым буквам Государственного оптического института, разработавшего их рецепты. Существуют три вида пасты: грубая, средняя, тонкая. Все они пригодны для полировки чеканной поверхности. Имеют зеленоватый оттенок. Выпускают в виде брусков длиной 50—100 мм, поперечным сечением 20X20 — 35X35 мм.

Патина — налет различных цветовых оттенков на произведениях декоративно-прикладного искусства, а также скульптурах, выполненных из цветных металлов и их сплавов.

Патинирование — процесс образования на поверхности металла сернистых или хлористых соединений.

Перегородчатая эмаль — один из видов декоративно-прикладного искусства. На металлическом изделии выкладывают узор тонкими узкими пластинками металла. Они устанавливаются вертикально и служат перегородками для эмалей (стекловидного легкоплавкого вещества различного цвета), которые закладываются в порошкообразном состоянии и затем расплавляются. Древние русские мастера владели в совершенстве этим искусством уже в X—XII вв.

Перовое сверло (перка) — инструмент для сверления круглых отверстий. Перки бывают ложечные и центровые (для сверления отверстий большого диаметра). Центровая перка представляет собой стальной стержень с расширенной нижней (рабочей) частью, заканчивающейся в центре заостренным жалом. Рабочая часть имеет две кромки: одну направляющую, другую режущую. Сверло работает при вращении в одну сторону и образует отверстия с плоским дном. Используется в технике инкрустации для подготовки углубленных гнезд под металлические бляшки.

Пинцет монтировочный — небольшие пружинные щипцы, способные удержать мелкие предметы. Отличаются удлиненными рабочими пластинами (браншами) и твердой пружиной. С внутренней стороны снабжены рубчатой нарезкой, удерживающей скользкие предметы. Используются при паянии и отжиге чеканок и в других работах, связанных с операциями, опасными для рук.

Поднутрение — прием, создающий зрительный отрыв чеканного рельефа от плоского фона путем углубления контуров. Выполняется специальным чеканом-«сапожком» или чеканом-расходником.

Подрезание — заключительная стадия плоскорельефной резьбы по дереву. Наколотые или надрезанные элементы извлекаются из деревянной плоскости ножом-резцом или стамеской.

Пороки древесины — отклонения от нормы в строении и внешнем виде древесины, снижающие возможности ее применения: свилеватость, косослой, завиток; такая древесина не используется в инкрустации и резьбе.

Причелина — архитектурная деталь деревянной избы, представляющая собой доску (часто с прорезным узором) на фасаде постройки, защищающую от влаги торцы кровли.

Пуансон — специальный инструмент для чеканки. По внешнему виду напоминает чекан, но имеет фигурную боевую часть. След от него может быть треугольным, напоминать листочки, звездочки и другие фигуры. В истории русской чеканки известны пуансонные рисунки в виде человеческого глаза, кисти руки.

Разновидности чеканки: 1) плоскостная — фон вокруг узора уплотненный, расплющенный; 2) орнаментально-пуансонная — орнаменты на металле выполнены пуансоном; 3) рельефная (объемная) — выполняется попеременно то с лицевой, то с оборотной стороны. Это позволяет получать высокорельефные изображения.

Расходка по контурам — углубление контурных линий рисунка на металлической бляшке. Выполняется с помощью чекана-расходника (обводного чекана).

Резьба в Средней Азии: багдади — древнейший вид узбекской резьбы по дереву. Представляет собой простые геометрические узоры, выполненные в трехгранно-выемчатой технике. Резьба богата светотеневыми эффектами. Применялась для украшения ворот, дверей и для отделки домашней утвари;

гирих — рисунок из сложнейших геометрических переплетений ломаных линий;

ислими — плоскорельефная резьба из растительных узоров;

паргори — вид резьбы, распространенный в городах Коканде, Бухаре, Самарканде, Ташкенте. Изящный узор, составленный из мелких элементов. Выразительность возникает от сочетания гладкого рельефа и фактурного точечного фона. Используется для декора столов, табуретов, шкатулок.

Рейсмусовый станок — станок, предназначенный для строгания досок, брусков, щитов по заданной толщине. Станки бывают односторонними (с одним ножевым валом) и двусторонними (с двумя ножевыми валами) для одновременной обработки двух плоскостей.

Слесарные ножницы режут листовой металл толщиной до 1 мм. Бывают с прямыми и кривыми лезвиями. Кривые вырезают заготовки с фигурными очертаниями.

Стали У7, У8 применяются в декоративно-прикладном искусстве главным образом для изготовления специальных инструментов (чеканов, молотков, резцов, стамесок и т. д.). Буква «У» указывает на углеродистость. Цифра после буквы определяет содержание углерода в десятых долях процента. Например, У7 обозначает углеродную инструментальную сталь с содержанием углерода 0,7%.

Тонирование бумаги — окраска поверхности бумажного листа в тот или иной цвет.

Торцевой нож-резец — инструмент для выполнения проколов под металлическую насечку в технике инкрустации дерева металлом. Представляет собой узкую стальную пластинку, вставленную одним концом в шаровидную ручку. Лезвие пластинки остро отточено.

Травленый узор — узор на металле, полученный путем химического вытравления (например, азотной кислотой) углубленных участков.

Участок насмолки — место для разогревания смолы, закрепления на ней бляшки и снятия чеканки со смолы.

Фаска — скошенный край бруска или листа.

Филигрань (скань) — техника создания изделий из скрученных металлических проволочек, чаще всего изогнутых, сплетающихся в сложный ювелирный узор. Филигранный узор может быть сквозным или напаянным на фон — гладкую металлическую пластинку.

Фриз — (здесь) плоская поверхность верхней части стены, вытянутая в ленту. Нередко представляет собой пояс рельефных изображений.

Фуганок — длинный рубанок (70—90 см), употребляемый для окончательного (отделочного) строгания прямолинейных деревянных плоскостей. Соприкасаясь всей длиной с обрабатываемым материалом, фуганок дает возможность получать ровные, строго прямолинейные поверхности, которые обыкновенным рубанком получить трудно.

Фуговальный станок применяется для строгания деревянных плоскостей. Станок состоит из чугунной станины, на которой расположены передняя и задняя плиты стола. Между ними от электродвигателя вращается вал с 2—4 тонкими ножами.

Фурнитура — вспомогательный материал, применяемый в различных видах декоративно-прикладного искусства. Например, в художественной мебели — это ручки, петли, замки и т. д. В искусстве чеканки к области фурнитуры можно отнести различного рода декоративные цепи, навесные детали и др.

Цвета побежалости — цвет окисных пленок при разогревании металлического изделия. Зная соответствие цветов температуре, можно определить границы нагревания.

Циркульный узор — композиционное сочетание различных окружностей, сопряженных дуг и круговых элементов. Создается с помощью циркуля.

Чекан — продолговатый стальной стержень с особой заточкой нижней части. Длина стержня колеблется от 120 до 180 мм.

Чеканка: 1) процесс обработки металла с помощью специальных стальных инструментов — чеканов; 2) произведение декоративно-прикладного искусства.

Чернь: 1) техника декорировки металлических изделий особым сплавом черного цвета; 2) изделия, декорированные этой техникой, также называют чернью.

Шеллачная политура — состав, применяемый для полировки деревянной поверхности. В основе ее шеллак — природная смола тропических растений. Ее теплый охристый оттенок передается защитной пленке, покрывающей древесину.

Шерхебель — инструмент, предназначенный для первоначальной обработки плоскости при строгании древесины. По внешнему виду напоминает рубанок. Отличие состоит в том, что колодка у шерхебеля несколько уже и режущая кромка ножа заовалена.

Электроэрозия — способ разрушения поверхности металла под действием разрядов. В месте пробоя искры возникает высокая температура (примерно 10 000°С), расплавляющая и испаряющая металл. Используется как один из способов декоративной обработки металлов.

Элементы трехгранно-выемчатой резьбы — треугольники, ромбы, змейка, витейка, елочки, квадраты, соты, звездочки, сияния, розетки, чешуйки — элементы, из которых создается бесконечное разнообразие геометрических орнаментов трехгранно-выемчатой резьбы.

Эпоксидная смола — полимерный, самотвердеющий при комнатной температуре материал. Используется нередко в качестве клея. При затвердевании накрепко сцепляет металл с деревом. Применяется для вклеивания деталей инкрустации в деревянную основу.

ТБ при занятих инкрустацией и чеканкой.

В процессе художественной обработки металлов приходится иметь дело с разметкой и резанием белой жести, латуни, меди, кровельной стали и алюминия, правкой металла, отбортовкой и отгибанием кромок, опиливанием, сверлением, шлифованием, полированием, другими операциями. Работая с инкрустацией дерева металлом, встречаются операции, связанные с гибкой и резанием проволоки, а при изготовлении инструмента также и резанием металла ножовкой и работой на металлообрабатывающих станках. Все это ставит перед вами задачу по обеспечению безопасной работы.

При выборе материала для чеканки или инкрустации обратите внимание на возможные порезы рук о заусенцы на кромках металла. Чтобы не поранить руки, нельзя класть в карманы халатов циркули, кернеры, чертилки.

Перед разметкой лист металла очищают от масла, грязевых пятен, а жесть и кровельную сталь и от случайных пятен ржавчины (коррозии). Нужно быть особенно внимательными при разрезании консервных банок на заготовки для чеканок и полоски для инкрустации.

Размечать листовой металл под чеканку нужно на разметочных плитах, где бляшка лежит плотно, что уменьшает возможность поцарапать руки о кромку бляшки.

Вся работа по обрезанию заготовок производится обычно слесарными ножницами, длина которых не должна превышать 200—250 мм. Заготовки с криволинейными очертаниями обрезают специальными ножницами с изогнутыми лезвиями или обычными слесарными, вырубая мелкими зубилами (изготовленными из старых напильников) участки с крутыми изгибами.

Нередко при резании металла одну из ручек ножниц зажимают в тиски. В таком случае одной рукой подается и направляется металл (на этой руке должна быть надета рукавица), другой нажимают на подвижную ручку ножниц.

После окончания резания ножницы нужно вынуть из тисков, так как по забывчивости, проходя мимо, можно наткнуться на их концы.

Проволоку для инкрустации режут кусачками. Для инкрустации требуется мягкая проволока небольших диаметров, поэтому больших усилий для ее резания не потребуется. Но для оформления чеканных работ иногда требуется изготовить декоративные цепи из более массивной проволоки. В этом случае кусачки держат внизу в районе пояса, чтобы откусываемые концы не поранили лицо. Можно толстую проволоку (прутки) разрезать с помощью слесарной ножовки или рубить зубилами. При работе зубилами нужна оградительная сетка (сетчатый экран).

Перед обработкой металла его правят, а после изготовления изделия нередко требуется произвести гибку металла — отбортовать кромки.

Правку и гибку металла выполняют деревянными молотками (киянками). На подающей руке должна быть рукавица. Правку производят на массивной стальной (поверочной) плите. Когда правят тонкий, отожженный металл, можно на него сверху положить ровную строганую доску и ударить киянкой по ней сверху: металл выровняется качественнее, чем от непосредственных ударов киянкой.

Иногда при монтажных работах, при соединении вычеканенного рельефа с другими частями изготовляемого изделия, требуется произвести клепку, соблюдая необходимые меры безопасности.

При крацевании металлических рельефов или деревянной основы под чеканку вручную, увлекшись работой, можно поцарапать руку, удерживающую чеканку, стальной щеткой.

В процессе изготовления инструментов для художественной обработки металла, а также для придания листовому материалу свойств пластической деформации, приходится сталкиваться с термической обработкой металла. Для этого в мастерских обычно используют муфельные электрические печи и паяльные лампы. Над участком термической обработки металлов должна быть вытяжка. С паяльной лампой можно работать и во дворе. На рабочем месте должны быть кузнечные клещи для надежного удержания металла, рукавицы, защитные очки. Перед муфельной печью на полу должен лежать резиновый коврик.

Керосиновую паяльную лампу можно заправлять только керосином. В отдельных случаях при художественной обработке металлов требуется произвести пайку металла (при разрывах металла или при закреплении фурнитуры и др.). Следовательно, необходимо обеспечить мерами предосторожности и этот процесс.

Известно, что для патинирования и оксидирования чеканных рельефов, придания им задуманного эстетического вида применяются химические реактивы и некоторые легковоспламеняющиеся жидкости. С ними надо уметь обращаться как при хранении, так и при работе. Отдельные вещества, используемые в искусстве чеканки, несовместимы по химической природе, и при хранении рядом может произойти их воспламенение. Например, может появиться открытое пламя, если расположить рядом азотную кислоту с бензином или скипидаром. Поэтому в шкафу нельзя размещать вместе различные по химической природе вещества.

Шкаф должен надежно запираться, и доступ к нему посторонних запрещен.

Твердые вещества (поташ, сера и т. д.) должны располагаться на верхних полках, а жидкости внизу. Это нужно для того, чтобы при случайном разливе жидкостей была испорчена меньшая площадь и была меньшая возможность нежелательных реакций. Все емкости, где хранятся вещества, должны быть подписаны. Неизвестные реактивы уничтожаются.

В технологии патинирования и оксидирования чеканных рельефов нередко используются кислоты — азотная, серная, соляная, неправильное обращение с которыми может вызвать локальный химический ожог. Наиболее сильный ожог дает смесь соляной и азотной кислот (царская водка), которая применяется, например, при получении морозных узоров на белой жести.

Кислоты опасны и выделяемыми парами, особенно при нагреве, который порой необходим по технологии патинирования. Поэтому работа с концентрированными кислотами требует особых мер предосторожности. Хранить кислоты нужно под тягой или за пределами рабочего помещения. Испарения кислот не только затрудняют дыхание, но и вызывают активную коррозию стальных предметов — оборудования, инструментов.

Переливать, разбавлять кислоты можно или под тягой, или на открытом воздухе. Смешивают кислоты в тонкостенной посуде, хранят в толстостенной.

Приготовляя раствор определенной концентрации, льют кислоту в воду. Для этого используют стеклянную палочку с надетым резиновым колечком. По палочке кислота стекает в воду. Помешиванием получают равномерный раствор. Резиновое кольцо страхует сохранность тонкостенного сосуда. При работе с кислотой пользуются индивидуальными средствами защиты.

Если кислота разлилась, ее сразу же удаляют. Место разлива посыпают песком, выметают, обрабатывают раствором соды (10—15%), моют пол.

Если кислота попала на тело, это место промывают под струей холодной воды, затем накладывают марлевую повязку, пропитанную 2%-ным водным раствором питьевой соды. Через 10 минут повязку снимают, кожу просушивают, прикладывая мягкую ткань, и смазывают глицерином.

После патинирования использованные кислоты нейтрализуют питьевой содой и сливают в канализационную систему.

В технологии чеканки используются и твердые физиологически активные вещества, прежде всего свинец, который применяется в виде вязкой основы при вытягивании рельефа.

Свинец опасен воздействием на организм пылевых частиц, попадающих через грязные руки. Свинец постепенно может накапливаться в организме и в конце концов вызвать отравление. После работы на свинцовых прокладках руки моют 1%-ным раствором уксусной кислоты.

Использование органических веществ также требует мер предосторожности. Органические вещества — ацетон, бензин, керосин, солярка, которые используются в художественной обработке материалов, — опасны не столько испарениями или попаданием на кожу, сколько способностью легко воспламеняться. Их хранят в толстостенных сосудах или в сосудах из полимерных материалов. Использованные, отработанные органические вещества не сливают в канализацию, а сжигают во дворе в безопасном месте.

Пары ацетона могут вызвать обморок, головокружение; на кожу ацетон, как бензин, керосин, солярка, воздействует слабо, только в местах повреждения.

Патинируя чеканные рельефы с помощью химических или нехимических веществ, необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Прежде всего, необходимы тонкие резиновые перчатки, брезентовые рукавицы (для работы с огнем) и защитные очки, респираторы.

Мы не рассматриваем правила безопасной работы при ряде операций (склепывание изделий, паяние металлов, порядок разжигания паяльной лампы, и др.), но про осторожность стоит помнить всегда.

ТБ при художественной обработке дерева.

Основные операции по художественной обработке дерева производятся на столярных верстаках. Верстак должен иметь надежные зажимы для крепления обрабатываемых заготовок.

Верстаки должны соответствовать росту, что является одним из основных условий охраны труда.

На верстаке не должно быть ничего лишнего. Особенно это относится к периоду, когда выстругивается основа под резьбу и на крышке верстака скапливаются стружки. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут быть причиной травмы.

Если работа идет за обычными столами, в целях обеспечения большей безопасности, за столом должен работать один мастер. На рабочем месте можно предусмотреть индивидуальные укладки для инструментов.

Так как в резьбе по дереву многие операции выполняются стамесками, обратим внимание на безопасные приемы работы с ними.

Нельзя выполнять резьбу на весу без упора, держа изделие на коленях или упираясь им в грудь; при резьбе по дереву непременным условием является прочное закрепление обрабатываемой заготовки между колышками верстака или в специальных державках.

Нельзя поддерживать заготовку. От напряжения при работе стамеска может непроизвольно сорваться и ранить поддерживающую руку.

Использовать стамеску как долото нельзя, так как при сильных ударах киянкой может расколоться ручка, при этом возможна травма.

Резьба стамеской должна быть только от себя. Когда стамеска не в работе, она должна лежать на столе лезвием тоже от себя.

Передавать друг другу стамески не рекомендуется. Даже если передавать ее ручкой вперед, берущий может невольно толкнуть стамеску, и она поранит руку дающего. Лучше при передаче положить стамеску на стол ближе к тому, кому она нужна. И тот сам возьмет инструмент.

При пользовании ножом надо соблюдать те же требования, что и для стамески с долотами. Отметим специфические меры безопасности.

Выполняя контурную или геометрическую резьбу, нож держат крепко в кулаке, упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой руки направляют кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. Иногда помогают нажимом движению ножа, иногда его умышленно сдерживают.

Нельзя вкладывать нож в верхний карман пиджака или халата. Часто наблюдается такая привычка: втыкают нож в верхний карман острием вверх, а затем, забывшись, стряхивают пыль с плеча. В результате на правой руке могут быть глубокие порезы.

Торцы деревянных изделий часто обрабатываются напильниками. При этом нередко сдувают древесную пыль или смахивают ее рукой. С напильника пыль и опилки удаляют стальной щеткой, а с изделия — сметкой.

Занимаясь инкрустацией дерева металлом, пользуются шилом и торцевым ножом. Техника безопасности работы шилом и стамесками во многом сходна.

При исполнении инкрустации торцевым ножом нужно соблюдать ряд мер предосторожности:

ручка ножа крепко зажимается в кулаке;

указательный палец вытянут и прижат к плоскости ножа; нельзя указательный палец прижимать к острому ребру ножа, так как в этом случае порезы неизбежны;

держать свободной рукой декорируемые изделия нужно так, чтобы они не находились перед лезвием ножа;

направляя лезвие указательным пальцем свободной руки, следует касаться им плоскости ножа, но не острой кромки;

нельзя заготовку держать на весу во время наколки торцевым ножом.

Резьба по дереву: отделочные операции.

К отделочным операциям относятся шлифование резной поверхности, тонирование различными красителями, нанесение прозрачного покрытия, пескоструйная обработка, обжиг паяльной лампой и т. д. Поверхности вращения шлифуют наждачными шкурками в зажимах токарного станка, крупные резные плоскости — на ленточном шлифовальном станке с подвижным столом, мелкие — вручную, шкуркой, навернутой на деревянный брусок.

Удалив с помощью жесткой щетинной щетки древесную и абразивную пыль, образовавшуюся во время шлифовки, можно приступить к выбранному виду обработки. При прозрачной отделке поверхность должна быть сухой, чистой и гладкой. Прозрачный слой можно получить путем вощения, лакировки или полировки. Эти виды отделочных работ можно применять каждый в отдельности и все вместе.

Следует иметь в виду, что полировка резной поверхности — очень ответственная операция, требующая немалого опыта. Для начала стоит потренироваться на ровной плоскости, иначе подтеки политуры с тампона попадут в углубления рельефа и резьба приобретает неприятный вид.

Существует несколько различных способов отделки готовой резьбы. Из прошлых веков широко известно покрытие деревянной резьбы левкасом (слой мела на жидком мездровом или рыбьем клею) с последующей покраской или позолотой.

В отделке резной поверхности можно обратиться к опыту мастеров и отобрать те приемы, которые наиболее подходят.

Народные резчики по дереву в русских деревнях окрашивали свои произведения соком лесных ягод, вываркой различных корешков и листьев. В настоящее время для этой цели служат различного рода протравы и морилки.

Украинские мастера покрывают изделия с геометрической резьбой морилкой серого цвета (для этой цели можно использовать жидко разведенную водой черную тушь). Затем изделие сушат и шлифуют его поверхность до светлого дерева, а в углублениях остаются темно-серые геометрические и контурные узоры.

Аналогичный прием используют прибалтийские мастера, только серый тон у них приобретает широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. Возможно легкое покрытие жидко разведенным лаком в один слой. Прибалтийские мастера резьбы предложили способ пескоструйной обработки резных композиций, выполненных на хвойных породах. Микропесок, вылетающий из пистолета, выбивает мягкие светлые участки годичного слоя, а темные остаются. Получается ребристый, полосатый рельеф.

Довольно широко распространен обжиг пламенем паяльной лампы. Темные смолистые участки годичных слоев обугливаются значительно сильнее, чем светлые. На резном рельефе проступает четкая полосатая текстура. Не надо бояться пережечь дерево. Если его поверхность обуглилась, почернела (а нужно сделать его светлее), поступают следующим образом: тщательно протирают обугленную поверхность вдоль волокон жесткой металлической щеткой. При этом проволока щетки вычищает мягкие, наиболее прогоревшие участки годичных слоев до светлого тона. Жесткие же участки с почерневшим гребнем начинают рельефно проступать. Если возникнет желание сделать такую рельефную фактуру более глубокой, резко выраженной, потребуется произвести обжиг несколько раз, чередуя его с прочисткой щеткой. Можно добиться и обратного цветового эффекта, когда светлыми остаются гребешки твердых частей годичных слоев, а мягкие участки остаются обожженными. Для этого перед обжигом изделие следует смочить медным купоросом.

Изделия небольшого размера можно просто опустить на некоторое время в раствор. Особенно выразительно декоративная текстура проступает при обжиге хвойных пород (лиственницы, сосны, ели). На лиственных породах (липа, осина, ольха, береза) слои выражены слабее, поэтому при обжиге резьба лишь приобретет темный тон, без заметных рельефных изменений. Эти рекомендации относятся главным образом к декоративной обработке резных композиций с высоким рельефом. При выполнении геометрической, трехгранно-выемчатой резьбы лучше использовать тонирование красителями и прозрачную отделку.

Белорусские мастера, например, наряду с резьбой по светлой древесине используют прием выполнения геометрических узоров по поверхности, тонированной в коричневый цвет. На таком фоне светлые, свежие узоры выглядят очень выразительно.

В грузинских изделиях встречается тонирование резной поверхности в светло-фиолетовый цвет (как разведенные чернила) с последующей резьбой по этому полю.

Армянские мастера выполняют резьбу по древесине естественного цвета без какой-либо дальнейшей обработки. Цветовое решение обогащается за счет разнообразных оттенков бука, грецкого ореха, сосны, идущих на основу декоративных изделий (шкатулок, ларцов, сундуков, сундучков, тарелок, подносов и др.).

Среднеазиатские резчики исполняют плоскорельефные виды резьбы по светлой, заранее лакированной поверхности. В этом случае углубленные узоры резного дерева получаются матовыми и несколько более светлого тона по сравнению с блестящими участками исходной плоскости. В Казахстане этот вид работ носит название «сухая резьба».

В своей творческой работе можно использовать несколько доступных видов отделки резной поверхности, они сводятся к следующему:

изделие остается естественным после шлифовки;

отшлифованную поверхность лакируют и полируют, а углубленные узоры остаются матовыми, без покрытия;

тонированную поверхность резного изделия лакируют или полируют, а углубленные элементы композиции остаются матовыми;

резную поверхность тонируют протравами или черной тушью и оставляют матовой, без прозрачной протирки;

прозрачной лаковой пленкой покрывают всю поверхность резьбы, в том числе ее элементы;

резьбу производят на затонированной, темной, покрытой лаком поверхности. В этих случаях шлифовка и отделка опережают резьбу;

резьбу производят на светлой, покрытой лаком поверхности и узоры оставляют матовыми без прозрачной отделки;

поверхность тонируют, оставляя ее без лакового покрытия, и по ней выполняют резьбу;

готовое резное изделие тонируют, прошлифовывают поверхность, оставляя темными углубления узоров;

изделие обжигают паяльной лампой с последующей прочисткой вдоль волокон жесткой металлической щеткой.

В каждом конкретном случае выбор того или иного вида отделки зависит от утилитарного назначения изделия и творческого замысла автора.

Как вырезать деревянную цепочку.

Резные и долбленые чаши, ковши, блюда и другие изделия декорируют изящными деревянными цепочками, выполняемыми из целого бруска, без какой бы то ни было склейки. На рисунке 1 показаны стадии выполнения такого изделия.

Рис. 1 Этапы выполнения деревянной цепочки

Из дерева выстрагивается брусок квадратного сечения по ширине звена будущей цепи. Затем брусок превращают в длинную крестовину, удалив угловые четверти. Толщина крестовины равна толщине будущего звена цепи.

Крестовину размечают на звенья и далее постепенно начинают удалять внутри звеньев лишнюю древесину. Цепь как бы освобождается от векового заточения в стволе дерева. Сначала освобождается несколько горизонтальных звеньев, а вертикальные ребра крестовины сливаются в сплошную плоскость. После чего в ней прорезаются окошки-звенья. Так постепенно рождается изящная, пронизанная светом и воздухом деревянная цепочка, у которой нет ни одного склеенного шва.

Работа выполняется ножом и тонкой стамеской. Для отдельных операций можно приспособить и лобзик. Переход ручек сосудов в декоративную деревянную цепь осуществляется по такому же принципу. Вначале от ковша отходит длинный брусок. Затем вырезается колечко ручки, а остальная планка превращается в крестовину. Из нее и вырезаются звенья одно за другим. Работать надо не торопясь, предельно собранно. Ведь одно неосторожное движение — и нож разорвет цепь. Вся необычная, уникальная красота этого искусства пропадет. В каждом отдельном случае профиль и форма звена выбираются в зависимости от назначения цепочки. Возможны цепочки с квадратными и прямоугольными звеньями, с овальными и круглыми, треугольными и в виде ромба (рис. 2).

Рис. 2 Разновидности звеньев в деревянных цепочках

В отдельных случаях резчики на всем протяжении цепочки оставляют звенья одной и той же формы, но встречаются и такие, где овальные звенья чередуются с прямоугольными, а круглые — с квадратными или возникают другие сочетания. В этом случае цепочка приобретает определенную орнаментальную значимость, становится при всех прочих достоинствах более декоративной.

В старые времена, прежде чем приступить к резьбе по дереву, молодой мастер обучался выполнению цепи из крупных клубней картофеля, как более мягкого и вязкого материала. Сейчас, когда химическая промышленность создала много новых пластических материалов, учебные цепочки можно вырезать из пенопласта, а когда будет понят принцип работы, можно переходить на резьбу по дереву. Прочные звенья деревянных цепочек получаются из древесины чинара, бука, дуба, кизила, груши, яблони, вишни, грецкого ореха, тиса, можжевельника, ольхи, березы, клена, а также из всевозможных наплывов и наростов на стволах деревьев.

Работа с деревом.

Чтобы удержать дощечку на месте, применяют различного рода державки, между которыми зажимают заготовку. Но во время работы дощечку то и дело приходится поворачивать и державки уже не помогают, а мешают. Оригинальный способ предлагают гуцульские мастера: стол, на котором производят резьбу, покрывают грубой тканью, которая уменьшает скольжение.

Выполняют контурную резьбу следующим образом: нож зажимают в кулаке лезвием на себя и с усилием ведут по линиям рисунка. Нож по отношению к плоскости дощечки не вертикален, а несколько отклонен в сторону (рис. 1).

Рис. 1 Схема наклона ножа при контурной резьбе

Так производят надрезание элемента, который должен быть вынут из деревянной поверхности.

Затем идет стадия подрезания. Положение ножа в руке не меняется, только рука наклоняется в противоположную сторону, и в этом положении также с усилием делают подрезку.

В результате из поверхности извлекается трехгранная деревянная полоска. Ширина и глубина контурной прорези может быть сохранена одинаковой на всем протяжении рисунка, но может быть и различной в зависимости от замысла автора. В первом случае резьба получается суховато-проволочной; во втором — различные ширина и глубина прорезных контуров создают текучий пластичный ритм.

Контурную резьбу можно выполнять не только ножом-косячком, но и более сложными фигурными инструментами — резцами-стамесками полукруглого или углового сечения. В этом случае контурная прорезь будет иметь соответствующий профиль. Композиция, выполненная в технике контурной резьбы, напоминает линейный рисунок и отличается некоторой жесткостью, резкостью, однообразием. Поэтому контурная резьба на светлом фоне в настоящее время применяется не часто и в таких изделиях, которые находятся главным образом в малоосвещенных местах. Чтобы повысить ее выразительность, используют тонированный фон или выполняют контурные порезки в сочетании с трехгранно-выемчатой резьбой.

Трехгранно-выемчатая, геометрическая резьба состоит из целого ряда элементов, возникших в результате многовекового опыта народных резчиков: треугольник, ромб, змейка, витейка, елочка, квадрат, соты, звездочка, сияние, розетка и др. (рис. 2).

Рис. 2 Азбука геометрической резьбы

Композиции узоров в трехгранно-выемчатой резьбе в основном создаются из сочетания этих элементов. Однако в творчестве нередки случаи, когда придумывают новые фигуры. Если они не выходят за рамки стилистического единства традиционных узоров, их можно смело использовать.

Процесс выполнения трехгранно-выемчатой резьбы сводится к следующему: вначале производят накалывание вырезаемых элементов. Нож держат в кулаке, как и при выполнении контурной резьбы (рис. 3). Кончик ножа вонзают в дерево в центр трех угловых лучей с таким расчетом, чтобы в центре нож углубился больше, а к вершине треугольника лезвие вышло на поверхность (рис. 4). Наколку делают по всем лучам.

Рис. 3 Работа косым ножом

Рис. 4 Работа ножом при трехгранно-выемчатой резьбе

Затем, не меняя положения ножа, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку, производят подрезание наколотых элементов по сторонам треугольников. Из поверхности древесины извлекают трехгранные фигуры. Отсюда и произошло название этого вида резьбы — трехгранно-выемчатая.

При срезании треугольников небезразлично, в какой последовательности это делать. В первую очередь срезают треугольник, который расположен по слою. Если же удалить сначала два других треугольника, то этот не срежется, а сколется, так как вокруг него все будет углублено. Плоскость скола будет волокнистой, шероховатой, неопрятной. Нужно будет обязательно делать повторный срез, чтобы добиться гладкой поверхности. Когда же первым срезают треугольник, расположенный по волокнам, по слою, то у него есть опора. Поэтому, не скалываясь, он срезается нормально.

Следует иметь в виду, что трудность выполнения разных элементов зависит не только от твердости древесины, но и от расположения рисунка узора по отношению к годичным слоям. Значительно меньше усилий затрачивается, если строчки узоров располагаются не параллельно, а поперек волокон. В этом случае при накалывании не придется перерезать волокна древесины поперек, а только под острым углом, что значительно легче. Об этом приеме нужно помнить и при переводе резных композиций на дерево и располагать их широкой стороной поперек волокон.

Наиболее сложно выполнить различного рода сияния. Тут есть ряд особенностей. Накалывают сияния при резьбе по-разному. Если порода мягкая, однородная (например, липа, осина, ольха), можно делать наколку лишь по коротким лучам треугольника. Затем, срезав этот маленький треугольничек сразу без центрального надреза, удаляют длинные треугольники. Если же резьбу делают на хрупких или твердых породах, то нужен и центральный надрез по длинному лучу треугольника. Только надрез нужно делать так, чтобы нож постепенно и равномерно выходил из глубины дерева на поверхность к центру сияния. Около центра, где сходятся узкие треугольники, ни в коем случае нельзя делать глубокий надрез. Иначе в этом месте волокна сколются и центр сияния будет выщербленным. Исправить этот дефект будет очень трудно.

Выразительный эффект возникает от игры светотени на наклонных гранях. Чем глубже резьба и больше угол наклона, тем плотнее теневые участки и резче выделяется узор.

Более сложные виды плоскорельефных работ выполняют по тому же принципу — накалывание, подрезание, подборка и начеканивание фона.

Выполняя резьбу по дереву, нужно работать двумя руками. Правая производит основные усилия при накалывании и подрезании, а левая удерживает дощечку, направляет острие ножа, сдерживает движение или, наоборот, дополняет усилие правой.

Подготовка деревянной поверхности и перевод на нее рисунка.

Деревянная поверхность под резьбу может быть подготовлена вручную (шерхебелем, рубанком, фуганком) или на токарных, фуговальных, рейсмусовых станках. Плоские заготовки рекомендуется обрабатывать механически на фуговальном или (что еще лучше) рейсмусовом станке. Если строгать вручную, то на свилеватых волокнах нередко остаются задиры и заколы. При станочном оборудовании можно получить чистую, гладкую поверхность.

Широкие заготовки под резьбу склеивают из нескольких узких делянок. Не надо строганую поверхность шлифовать наждачной шкуркой, так как мелкий абразивный порошок, забиваясь в поры дерева, быстро тупит ножи и стамески. Подготовленную токарным или строганым способом поверхность можно оставить естественного цвета, но можно и затонировать в темный цвет, в зависимости от задуманной композиции.

Рекомендуется на первых порах дощечки покрывать черной тушью и на них переводить рисунок - занимаешься с охотой, если результаты труда видны сразу. На светлой дощечке выбранное ножом углубление малозаметно. Иное дело на темной основе. Стоит едва сделать прорези, как они засверкают чистой белизной. Зримый результат заставляет с большей охотой и интересом продолжить работу. На темном фоне ярче видны недостатки, ошибки.

В дальнейшем, когда втягиваешься в работу, почувствуешь и полюбишь резьбу, уже не будет иметь столь важного значения цвет деревянной основы. Будешь охотно резать на неокрашенной дощечке, привыкая к сближенным по тонам узорам. Но это возможно уже на следующем этапе.

О переводе рисунка на поверхность рассказано в «Инкрустация с насечкой из металла». Только здесь применяют цветную (желтую, красную или зеленую) копирку, так как основа черная. Если используется светлая древесина, можно рекомендовать следующий способ перевода рисунка на основу. На бумаге все контуры накалывают иглой. Лист бумаги с маленькими дырочками закрепляют на деревянную основу.

Берут ватку, слегка смоченную в бытовом или подсолнечном масле, и проводят ею по черной (красящей) стороне копирки. Ватка станет блестяще-черной. Зачерненной ватой несколько раз с нажимом протирают по бумаге с проколами. Темная маслянистая краска, пройдя через отверстия, пунктирными линиями отметит контуры рисунка на дощечке. Так можно переводить рисунок только на светлую, незатонированную основу.

Этот способ весьма удобен, когда нужно подготовить много одинаковых рисунков. Сделав контурный рисунок задуманной композиции, можно подложить под нее до десятка тонких листов бумаги и иглой на мягкой основе переколоть рисунок на все листы.

Выполнение рисунка резной композиции.

Характер рисунка диктуется техникой резьбы. При контурной — композиция строится на линейном ритме. Четкое геометрическое построение изображения в целом и каждого элемента в отдельности необходимо при трехгранно-выемчатом способе. Такую композицию рисуют, а затем вычерчивают с помощью циркуля, линеек и угольников.

Четкость узора — одно из основных требований, предъявляемых к геометрической резьбе. Все изображение составляют из определенных азбучных фигур. Оно отличается немногозначной, несколько традиционной трактовкой.

В трехгранно-выемчатой технике можно выполнять не только геометрические орнаменты. Упрощение и смелая переработка предметов окружающего мира в соответствующие образы позволяют передавать в этой технике фигуры людей, животных, растений и т. д. Нужно только найти ту степень обобщения, которая позволяет сохранять характер изображаемого объекта в столь своеобразной трактовке. Композицию в резьбе отличают рациональная простота, неброская, но подлинная красота, нежный светотеневой узор.

Характер рисунка может быть линейно-контурным или проработанным тонально.

В эскизах для геометрической резьбы необходимо плотно чернить теневую сторону узора, заштриховывать в полутона участки со скользящим светом, оставлять светлыми освещенные плоскости (рис. 1 и 2).

Рис. 1 Учебная резная композиция

Рис. 2 Учебная резная композиция

Существуют традиционные правила составления композиции. Если, например, создается композиция в круге (блюдо, декоративная тарелка и т. д.), то традиционный прием следующий: всю поверхность делят концентрическими кругами на зоны. В центре основной мотив типа розетки. По внешним участкам размешают вспомогательные, ритмически чередующиеся узоры. Прямоугольное или квадратное поле орнамента также принято делить на несколько композиционных частей, каждую из которых заполняют резьбой. Их отделяют друг от друга углубленными контурными прорезями. Таков традиционный прием орнаментального заполнения резной плоскости, используемый и в современной резьбе. В творческой работе установленные каноны могут служить отправной точкой для свободного сочинения композиции.

Резьба по дереву: инструменты.

Начинать лучше с контурной и геометрической резьбы. Она привлекательна тем, что не требует редких, дорогостоящих материалов, сложных инструментов и приспособлений.

Деревянная основа под резьбу может быть подготовлена вручную (для этого потребуется набор столярных инструментов) и механически (на токарном, фуговальном или рейсмусовом станке).

Из разметочных инструментов необходимы складной или сплошной метр, угольник, малка (инструмент для нанесения линий под любым углом), циркуль и рейсмус.

К специальным инструментам относится косой нож. Его называют резак или нож-косячок. Он может быть широким или узким (рис. 1).

Рис. 1 Виды косого ножа

Изготовляют резак из инструментальной стали. Широко используются для изготовления резаков полотна ножовок по металлу. Можно переточить в резак обычную плоскую стамеску или железку от фальцгобеля (отборника), которые часто можно встретить в продаже. Ручку ножа-косячка можно сделать из дерева или пластмассы длиной 100—120 мм, шириной 20—30 мм, толщиной 12—15 мм. Ребра ручки нужно сострогать или сточить напильником. Ручка может быть резиновой, обмотанной полосками кожи или хлорвиниловой изоляцией. В любом случае нужно стремиться сделать ее удобной в соответствии со строением и двигательными возможностями руки. Лезвие из ручки должно выступать на 50—70 мм. При заточке резака желательно соблюдать два условия:

1. Угол среза с верхней кромкой ножа должен составлять 45—60°.

2. Лезвие ножа должно быть идеально острым.

Заточку резца выполняют сначала на электронаждаке, затем вручную на мелкозернистых брусках и оселках. Для заточки инструментов можно приспособить однофазный электромотор от старой стиральной машины или пылесоса, на вал которого укрепляются сменные наждачные круги. Окончательную доводку инструмента рекомендуется производить на вращающемся войлочном кругу, натертом полировочной пастой ГОИ.

Острое, зеркально-гладкое лезвие красиво и режет древесину чисто, без шершавых обрывов волокон. Для более сложных видов резных работ потребуется набор плоских и полукруглых стамесок различных сечений и радиусов.

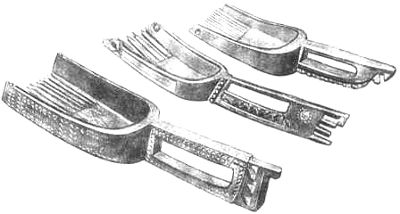

На рисунке 2 показаны полукруглые и фигурные стамески, которые применяют при резьбе с большой или малой высотой рельефа и подобранным фоном.

Рис. 2 Полукруглые стамески (формы резцов для рельефной резьбы)

Каждой стамеске нужна аккуратная деревянная ручка. Это облегчит работу и предохранит руки от травм. Хранить инструменты нужно в плотном холщовом футляре, где для каждой стамески и ножа отведен отдельный кармашек.

Завернутые в толстую холстину, инструменты располагают черенками (ручками) в разные стороны.

Для насечки и прочеканивания фона матовой точеной фактуры проще всего применить большой гвоздь, заточенный на конус. Однако для зачеканивания больших плоскостей рекомендуется изготовить специальные инструменты — пуансоны. Это матовые, рисунчатые чеканы с насечкой на боевой части (см. «Инструменты для чеканки по листу: чеканы»). Для работы с деревом инструмент должен быть крупнее, с более массивной боевой частью. Насечки на конце должны быть глубже, крупнее, чтобы оставлять четкие следы на достаточно вялом по сравнению с металлом материале — древесине.

Материалы для резьбы по дереву.

Все древесные породы условно разделяются по твердости на три группы: очень твердые, твердые и мягкие.

Лучше начинать работу с мягкими породами: липой, ольхой, осиной. Твердые — дуб, березу, грушу, орех, бук, клен — с приобретением опыта. Очень твердые — тис, граб, самшит — следует применять в исключительных случаях.

Наиболее подходит для обучения липа. У нее мягкая, достаточно вязкая древесина однородного строения. Она одинаково легко режется вдоль и поперек волокон. Липу как поделочный материал издавна применяли русские мастера в резных и токарных работах. Особенно широко ее использовали в XVII—XVIII вв. при создании церковного и светского декоративного убранства. Сейчас многие предприятия народных художественных промыслов работают на липе.

Нередко для учебных целей используют древесину красной и черной ольхи. Это также однородный, матовый, светло-коричневый, вязкий материал, легко поддающийся обработке, хотя на вид она кажется очень твердой.

Исконно русским резным материалом считается белая твердая и упругая береза. Она режется значительно труднее, но превосходит ольху и липу по другим качествам. Наиболее ответственные работы, требующие прочности и долговечности, выполняют из березы.

Дуб считается классической резной породой. Несмотря на крупнотекстурное полосатое строение, он обладает однородной плотностью на темных и светлых участках годичных слоев, вязкостью и необычайной прочностью, позволяет выполнять как монументальные, так и камерные композиции. Дубовая древесина может быть рекомендована только для отдельных композиций.

Менее известным материалом в резном деле является осина. Ее серебристая, светящаяся древесина обладает всеми качествами, необходимыми для резных работ. Она однородна по строению и, хотя несколько более хрупка в сравнении с липой, может с успехом быть применена в любом виде резьбы.

Не следует ограничиваться лишь названными лиственными породами. На определенном этапе, когда познана технология, изучены приемы и методы работы, можно использовать и хвойные породы с ярко выраженной полосатой текстурой — ель, сосну, пихту и более прочную лиственницу. Правда, такие породы, как сосна, лиственница, ель, дуб, ясень, карагач, которые применяются в резном деле, не вполне пригодны для мелких элементов или узоров из-за ярко выраженной текстуры. Их применяют для композиций с достаточно крупными и обобщенными элементами. Другие породы — липа, ольха, береза, осина, грецкий орех — позволяют вырезать как крупные, так и мелкие элементы вплоть до ювелирных.

Практически любая древесина может быть применена в резьбе, лишь бы задуманные композиции отвечали механическим и декоративным свойствам соответствующих пород.

Для резных работ подходит лишь хорошо высушенный материал. Материал должен иметь влажность 8—10%. Сушат его на открытом воздухе в тени на сквозняке под навесом. Можно сложить материал на балконе. Это самый простой способ, доступный каждому. Нужно только помнить, что такая сушка требует длительного времени — нескольких месяцев. Материал на сушку можно заложить в мае, чтобы он за лето высох. К осени дерево практически будет пригодно к работе. Заготовки складывают в штабеля, примерно в полуметре от земли или пола балкона на деревянные бруски или кирпичные опоры. Укладывают их через поперечные прокладки (сухие рейки) с интервалами между кромками. Доски кладут одну над другой. При этом интервалы будут образовывать сквозные вертикальные просветы по всей высоте штабеля, и воздух сможет свободно обтекать каждую из досок со всех сторон.

На воздухе древесина высыхает до влажности 15—20%. Затем ее нужно перенести в помещение досушиваться. Уложить следует подальше от отопления. Рекомендуется укладывать и разбирать материалы в сухую погоду. Это связано с тем, что из-за гигроскопичности влажность древесины на сыром воздухе может временно повыситься.

Нередко при сушке на воздухе торцы растрескиваются. Чтобы избежать этого, их забеливают раствором мела или извести или закрашивают масляной краской. И все же от внутреннего напряжения, возникающего в материале во время сушки, возможны наружные торцевые трещины. Поэтому укладывают сушить доски несколько большей длины, чем будущее резное изделие, чтобы позже спилить растрескавшиеся торцы.

Из высушенного материала делают заготовки для резьбы. Их выстрагивают, склеивают. Шлифовать поверхность под резьбу не рекомендуется, так как абразивные частицы, попадая в поры, быстро затупят инструмент.

Для скульптурной резьбы используют чаще всего чураки — части распиленного поперек ствола дерева. Чураки очищают от коры. При этом по концам остаются кольца неснятой коры шириной 20—25 см. Торцы следует тщательно закрасить масляной краской. Можно сделать и по-другому — заклеить их плотной промасленной бумагой, а сверху перекрыть еще одним слоем бумаги.

Сохнут чураки так же, как и пиломатериалы, сначала на воздухе, а затем в сухом помещении вдали от отопительных и нагревательных приборов. Иначе неизбежны глубокие продольные трещины.

В соответствии с замыслом выбирается размер чурака. Растрескавшиеся торцы спиливаются. Если заготовка узка, на ней прострагивают плоскость и подклеивают материал необходимого размера. Склеиваемые куски древесины должны быть одной породы. Если в древесине появились трещины, во время работы над скульптурой их заделывают. Для этого выстрагивают длинные заостренные клинья, которые на клею загоняют в трещины. Желательно клинья делать из той же породы, что и чураки. Отличающиеся по цвету вклеенные клинья тонируют или отбеливают под цвет основной массы материала.

Естественная сушка материала — длительный процесс. Для его ускорения можно обратиться на мебельные предприятия, где применяют специальные камеры.

Для подготовки деревянных поверхностей потребуется наждачная бумага. Для тонирования резных композиций применяют химическую протраву различных оттенков и раствор черной туши. Для прозрачной отделки требуются различного рода лаки, политуры и восковые мастики.

Резьба по дереву в советскую эпоху.

Хранителем и продолжателем народных традиций в резьбе по дереву является Ю. М. Герюгов из г. Карачаевска. Герюгов известен как один из самобытных мастеров народной кавказской резьбы. Его резная мебель и посуда отличаются простотой, ясностью орнаментального декора, глубоким знанием тайн дерева. Дом Герюгова — своеобразный музей резного искусства, в котором дети и взрослые могут увидеть уникальные образцы предметов быта. Его увлеченность народным искусством, глубокое знание традиционных приемов деревянной резьбы привели к нему многих учеников — студентов Карачаево-Черкесского педагогического института. Ученики Ю. М. Герюгова работают в разных концах Карачаево-Черкессии и за ее пределами, продолжая традиции древнего кавказского искусства. Теперь деревянные изделия с неразъемными цепочками — ковши, ложки, ручки для письменного стола — украшают быт многих семей горцев.

В Карачаево-Черкессии растет новое поколение талантливых резчиков. Целая группа специалистов окончила художественно-графический факультет местного педагогического института, посвятив свое творчество искусству резьбы по дереву. На рисунках 1—4 показаны работы резчиков.

Рис. 1 Московский Кремль. Трехгранновыемчатая резьба

Рис. 2 Шахматы. Смешанная техника

Рис. 3 Кружка. Геометрическая резьба

Рис. 4 Декоративная орнаментальная композиция

«Резьбой по горбылям» занимается В. Зверева. Она использует самые сучковатые, самые непригодные для столярных и плотницких операций горбыли, замечая затаенные в них выразительные образы (рис. 5).

Рис. 5 Филин. Резьба по необрезной доске

Под хохломскую роспись точат посуду, изготовляют резные полированные вазы, солонки, сахарницы, режут ложки и знаменитых матрешек в Семенове Горьковской области.

Одним из старейших центров резьбы по дереву является подмосковное село Богородское. Традиционные сюжеты тамошних резчиков — образы животных и птиц, сценки из жизни села, эпизоды из народных сказок и басен. От прошлых веков сохранились здесь работы (рис. 6).

Рис. 6 Лесорубы

Лучшим богородским резчиком по праву считается И. К Стулов. Немало его работ экспонировалось на международных и всесоюзных выставках. Его композиции отличаются высоким техническим мастерством, художественной выразительностью, добрым юмором. Он широко использует мотивы народных и пушкинских сказок: «Охотник с тетеревом», «Суп из топора», «Вершки и корешки», «Сказка о золотом петушке» (рис. 7).

Рис. 7 «Царь Додон и Звездочет»

В Хотьково Московской области создаются деревянные изделия в своеобразной Кудринской технике (от старинного русского села Кудрино). Здесь мастер В. П. Вориосков вместе со своими сыновьями создал особый стиль и вырезал немало интересных композиций, составляющих оформление общественных зданий (рис. 8). В них сочетаются изображения растительных побегов и гирлянд из листьев, цветов, ветвей, а среди них всадники, птицы, животные, рыбы, цветы, ягоды и т. д.

Рис. 8 Фрагмент портала «Охрана границ СССР»

Эта техника сейчас широко используется. В ней создаются в настоящее время долбленые, строганые точеные декоративные изделия (ковши, солонки, лоточки, черпачки, сухарницы, конфетницы, братины, блюда, вазы, шкатулки и т. д.).

В современных резных изделиях математически строгая симметрия заменяется внутренним равновесием, свободным ритмом форм и пятен (рис. 9).

Рис. 9 Декоративная тарелка. Современная работа

Русское резное искусство достойно представляло СССР на многих международных выставках. В 1973 г. жители Парижа увидели уникальную выставку «Великие традиции русского дерева». Более четырехсот экспонатов размещалось прямо на станциях метро и в витринах магазинов.

На севере и юге, на западе и востоке бескрайней территории России, крупных городах, маленьких деревнях и поселках резное искусство в течение многих веков неизменно в почете. Оно «согревает» души людей, дает простор фантазии, как бы связывает нашу старину с современной жизнью.

В Северодвинске учащиеся, осваивая приемы деревянной мозаики и плоскорельефной резьбы по дереву, занимаются творческой работой (рис. 10, 11).

Рис. 10 Какова пряха...

Рис. 11 Не резец режет, а мастер

Или к примеру работы молодых мастеров из г. Орла (рис. 12).

Рис. 12 Декоративные резные ложки

Резьба по дереву как национальный вид искусства.

В Белоруссии искусство резного дерева развивается в двух направлениях — архитектурная домовая резьба и мелкая пластика. Искусными резчиками славятся города Бобруйск, Брест, Орша, Полоцк и др. На Украине художники создают скульптурные композиции и покрывают плоскорельефной геометрической резьбой бытовые предметы. Для гуцульской резьбы характерно сочетание узоров трехгранно-выемчатой и контурной резьбы с точечной фактурой углубленных участков. На Карпатах резьба по дереву соседствует с инкрустацией костью, перламутром и цветным бисером.

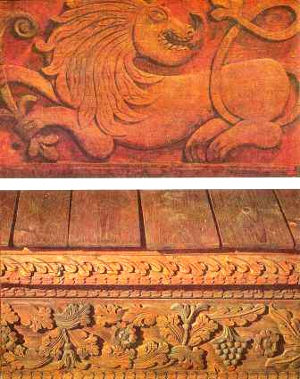

Резьба по дереву широко распространена среди народов Кавказа. Грузинские мастера издавна использовали грецкий орех, дуб, тис, самшит, карагач. Они орнаментируют народные музыкальные инструменты, мебель, мелкие бытовые предметы и традиционные сосуды для пива и вина.

В Армении резьбу по дереву применяют в архитектуре. Оригинальный рисунок сохранился на капителях Севанского монастыря IX в. Старинные деревянные армянские талисманы-амулеты (дагдганы), разнообразные по очертаниям и внутреннему узору, украшает трехгранно-выемчатая резьба (рис. 1).

Рис. 1 Дагдганы — родовые знаки. Армения

Весьма разнообразна дагестанская резьба. В кубачинских деревянных ступках, мерках для муки, деревянных блюдах, солонках, ложках преобладает растительный орнамент. В других селениях господствует орнамент из геометрических звезд, розеток, всевозможных треугольников. Наряду с резьбой применяют выжженный орнамент. Здесь используют местную и привозную древесину: липу, грушу, абрикос, кизил. В наши дни мастера нередко делают посуду, стилизуя ее форму под старинную.

В лесистых ущельях Карачаево-Черкессии из поколения в поколение передается искусство изготовления деревянной посуды. Посуда имеет чисто утилитарное назначение. В обиходе семьи горца встречаются двуручные ковши для айрана, деревянные блюда для печеных изделий и мяса, различного рода черпаки и ложки. Эти сосуды режут в основном из ольхи и наплывов — капов, часто встречающихся на корявых стволах горных деревьев. Поверхность сосудов не орнаментируется. Единственным украшением на праздничных чашах остаются деревянные неразъемные цепочки. Монолитный, пластичный корпус ковшей и черпаков контрастирует с дробным ритмом прорезных звеньев цепочки, создавая неожиданный эффект.

Искусство мастера состоит в том, чтобы вырезать всю деревянную композицию без единого клееного шва — целиком из куска дерева. Любая склейка исключается.

Резьба народов Средней Азии издавна вызывала удивление точностью и симметричностью рисунка. Вспомним резные двери гробницы Тимура на картине В. В. Верещагина.

Из истории восточной культуры известно, что резьба здесь всегда сопровождала зодчество. Подтверждение тому — великолепные архитектурные ансамбли с ажурными дверями и колоннадами в Хиве, Коканде, Ташкенте и Бухаре.

Техника среднеазиатской резьбы весьма разнообразна — это трехгранно-выемчатые узоры под названием «багдади», тончайшая ажурная решетчатая «панджара», рельефная с подобранным фоном «паргори», с множеством разновидностей растительного характера — «ислими» и геометрического — «гирих».

В наши дни резное дело сохранилось в работах замечательного резчика К. Хайдарова из Коканда, который развивает лучшие традиции в этом виде искусства.

В последние годы открыто своеобразное «резное наследие» мордвы. Целый мир резного богатства обнаружен в районе нынешней Горьковской области. Найдены тысячи предметов, покрытых богатейшей резьбой. Особый интерес вызывают орнаментированные цилиндрические свадебные сундуки, привлекающие внимание своеобразием формы и узоров.

Декоративной свежестью отличается якутская деревянная посуда, ложки, черпаки и чашки из березового капа. Поверхность чашек покрыта контурным или трехгранно-выемчатым узором. Из современных резчиков Якутии выделяется П. Г. Романов из села Борогонцы Усть-Аданского района. Он выполняет тончайшие работы из капо-корешков.

История резьбы по дереву на Руси.

Издавна русский человек, «справив» избу и закончив полевые работы, принимался в бесконечные осенние и зимние вечера за художества — вырезывание из дерева.

Народные мастера, используя специфические свойства материала, умели выявить его неброскую красоту, придать своим вещам удобные и художественно завершенные формы. Причем декор крестьянских изделий был органически слит с их практическим бытовым назначением.

Существует несколько видов резьбы по дереву: домовая (глухая, накладная, прорезная), объемная (скульптура, игрушки, долбленая посуда), контурная, геометрическая, плоскорельефная (заоваленная с подушечками и подобранным фоном), рельефная и резьба на пряничных досках-штампах.

При раскопках древних русских городищ и курганов археологи обнаружили нехитрые приспособления, которыми пользовались деревянных дел мастера: топор, тесло, ложкарь, струг и долото.

Топором обрабатывали внешние формы. Теслом на протяжении многих веков пользовались мастера деревянной посуды для выборки внутренних объемов. И сейчас в народных художественных промыслах применяют этот инструмент, напоминающий мотыгу.

Ложкарь представляет собой металлический стержень с кольцевидным ножом на конце. Он выравнивает внутренность деревянных ложек, ковшей и т. п. В арсенале резчика были долото, пила и бурав.

Мотивы своих рисунков народные умельцы черпали в окружающей жизни. Украшенные резьбой бытовые предметы создавали ощущение праздничности и нарядности в крестьянской избе.

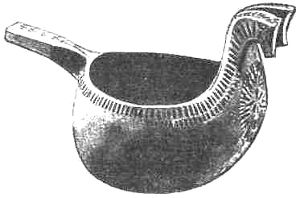

Самыми первыми декоративными образами в народном искусстве были уточки и кони. В Эрмитаже хранится ковш-ложечка с изящной ручкой в виде птичьей головы (III в. до н. э.). Создавались скульптурные произведения (деревянный олень с ветвистыми рогами на гордо поднятой голове относится к V—II вв. до н. э.) и бытовые предметы (ковши русских деревень X—XII вв. с изображением коня, уточки, солнечного диска).

Стилизованные облики домашних и диких животных, исполненные мастерами, издавна отличались пластичностью, изощренной фантазией, тонкой передачей характерных движений. Эти образы прошли через многие века резного искусства и остались традиционными в народных промыслах (рис. 1).

Рис. 1 «Ковш-конюх». Тверская губерния. Начало XIX в

В изделиях средневековья нередко встречаются плетеные гирлянды из цветов, трав, листьев. Растительные орнаменты покрывали резные иконы XIV в., алтарные двери, царские врата.

Нередки изображения сказочных зверей, лукавых русалок с изогнутыми хвостами.

Среди мелкой деревянной пластики, созданной безвестными резчиками, выделяются мастерством исполнения и богатым чувством юмора наборы шахматных фигур. Они относятся приблизительно к 1290—1340 гг.

XV век известен роскошными резными иконостасами. Они представляют собой высокое, в несколько ярусов орнаментальное плетение, напоминающее перевитые стебли растений. Резьба в иконостасах дополнялась золочением. Сохранилось имя Амвросия — церковного резчика и скульптора Троице-Сергиева монастыря. Его резные кресты и иконы отличались сложными многофигурными композициями, выполненными с ювелирной тщательностью из плотной, темной древесины грецкого ореха, ценного палисандра, кипариса и самшита.

В XVI в. начинает свою деятельность Кремлевская Оружейная палата, имевшая среди прочих мастерскую резных и столярных дел. Здесь в 1551 г. было создано одно из замечательных произведений русского декоративно-прикладного искусства — царская молельня Ивана Грозного для Успенского собора Московского Кремля. Трон с шатровым верхом сплошь покрыт сложными резными орнаментальными и сюжетными композициями.

Характер резьбы по дереву в XVI в. изменился. «Рельеф резьбы XVI в. более высокий, объемный, сочный и живописный по сравнению с некоторой графичностью плоского, в один план рельефа XIV и XV вв.» (Двойникова Е. С., Л ямин И. В. «Художественные работы по дереву» М., 1972, с. 23)

Неиссякаемую фантазию и мастерство проявляли народные резчики в деревянном убранстве многочисленных соборов и церквей России.

Одним из наиболее ярких памятников в истории русского резного искусства был Коломенский деревянный дворец под Москвой. Архитекторы С. Петров и И. Михайлов спроектировали во второй половине XVII в. для царя Алексея Михайловича дворец, который очевидцы называли восьмым чудом света.

На строительство Коломенского дворца были созваны лучшие мастера из многих деревень России. Он состоял из живописно скомпонованных высоких срубов, связанных крутыми переходами и сенями, и был украшен богатой резьбой и внутренней росписью. В романе «Черные люди» писатель Вс. Иванов подробно описывает это событие: «По всей земле летом искали царские воеводы резчиков, мастеров искусных. Собраны они теперь в селе Коломенском. Работает столяр первых статей Клим Михайлов, что работал на службе близ крепости у князя Куракина, а после у патриарха Никона, работал восемь лет в Воскресенском патриаршем монастыре. Да ученик у него, у Климки, Федька Микулаев, крестьянский сын, тоже столяр знатный... Да еще монах, стрелец Арсений, резчик искусный, да Давыд-резчик, тоже монах... да еще мастеров без счету... Режут хитро сквозные гребни на верховые князья-бревна на крышах, со львами, медведями, конями, орлами, петухами, рыбами, травами, цветками, стругают и режут причелины, подвески, подзорники — узорные прорезные доски со зверями, солнцами, фараонами, ровно полотенца шитые, режут наличники светличные с колонками, наличники краснооконные, волоковые с птицами райскими — с Сирином да с Гамаюном, со псами зубастыми, с виноградными гроздьями среди лапчатых листьев, двери резные с узорами на персидское да на китайское дело, с косяками узорчатыми, словно гладью вышитые... и все красят в алый, розовый, лазоревый, красный, желтый, изумрудный цвета, золотят чисто».

Этот дворец, как бы вынутый из волшебной шкатулки, простоял около ста лет, прославляя искусство народных резчиков.

Во всей силе проявилось самобытное искусство резчиков в период грандиозного строительства Петербурга и его окрестностей, когда талантливые народные мастера украшали резьбой новые дворцы, усадьбы, церкви и соборы. И сейчас вызывает восхищение деревянный иконостас Петропавловского собора, созданный по проекту И. Зарудного резчиками И. Телегой и Т. Ивановым с товарищами.

Великолепным резчиком по дереву был Андрей Константинович Нартов, ведавший дворцовой токарной мастерской при Петре I.

Работы русских резчиков ни в чем не уступали образцам иностранных мастеров (рис. 2 ).

Рис. 2 Резная панель Останкинского дворца

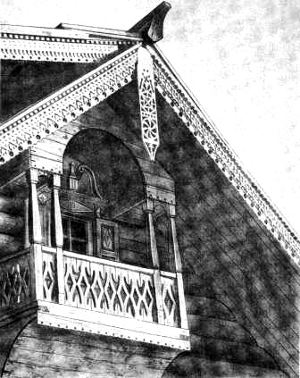

Наиболее поэтичными, живыми и истинно народными были работы, созданные в глубинах России, в деревнях и селах. Примечателен декор деревенских изб, отличающийся богатством пластического языка, совершенством техники, оригинальностью изобразительных мотивов и орнаментов. В нем сочетается прорезная и накладная резьба с рельефными изображениями на гладком фоне (рис. 3 и 4).

Рис. 3 Дом Ошевнева в Кижах. Декор фронтона. XIX в.

Рис. 4 Фрагменты лобовых досок крестьянской избы. XIX в

Многообразны художественные варианты русских прялок. Издавна прялка была одним из главных предметов в крестьянском хозяйстве. Около нее женщины коротали бесконечные зимние вечера. С ней не расставались даже в гостях. А когда крестьянка была занята другой работой, прялку вешали на стену. Она украшала избу. Деревни и села России как бы соревновались друг с другом в выборе формы и убранства прялок.

Непосредственная связь с каждодневным трудом определила художественный язык и средства выражения декора прялок. Все свое умение резчики вкладывали в их украшение. Старались, чтобы они были нарядными. Например, крестьяне Вологодской губернии рассыпали каскады узоров трехгранно-выемчатой резьбы по гребню и головке прялки, оставляя гладким только донце, дополняя резьбу яркой раскраской (рис. 5 и 6).

Рис. 5 Гребень прялки. Вологодская губерния. XIX в

Рис. 6 Прялки. Вологодская губерния. XIX в

Мастера Ярославской губернии оставляли натуральный цвет дерева. Прялке придавали форму шатрового терема, покрытого изящной контурной и ногтевидной резьбой. Нередко изображали жанровые сценки (рис. 7).

Рис. 7 Деталь прялки. Ярославская губерния. XIX в

В деревне Касково Нижегородской губернии прялки были совсем другие — гребень оставался совершенно гладким, а узоры располагались на донце и головке. Характер узора был своеобразным: в светлую древесину осины врезали кусочки темного синевато-серого мореного дуба.

В каждой области бытовали особые формы прялок и характер их декора.

Россыпью геометрической резьбы украшались также вальки, рубели, солонки, совки для сбора ягод и другие изделия крестьянского обихода (рис. 8).

Рис. 8 Ненецкие совки-грабилки для сбора ягод. Заполярье. XIX в

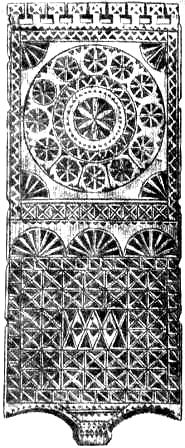

Особое место в искусстве резьбы занимают доски-штампы для пряников. Они представляют собой углубленную резную форму. В XVIII в. на одной доске вырезали несколько замысловатых форм и выпекали сразу целую партию нарядных пряников (рис. 9).

Рис. 9 Пряничная доска. XVIII в

В XIX в. на пряничных досках изображали птиц, рыб и животных, а порой и фигуры людей. По своей художественной выразительности эти доски являются подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства (рис. 10).

Рис. 10 Пряничная доска. XVIII в